|

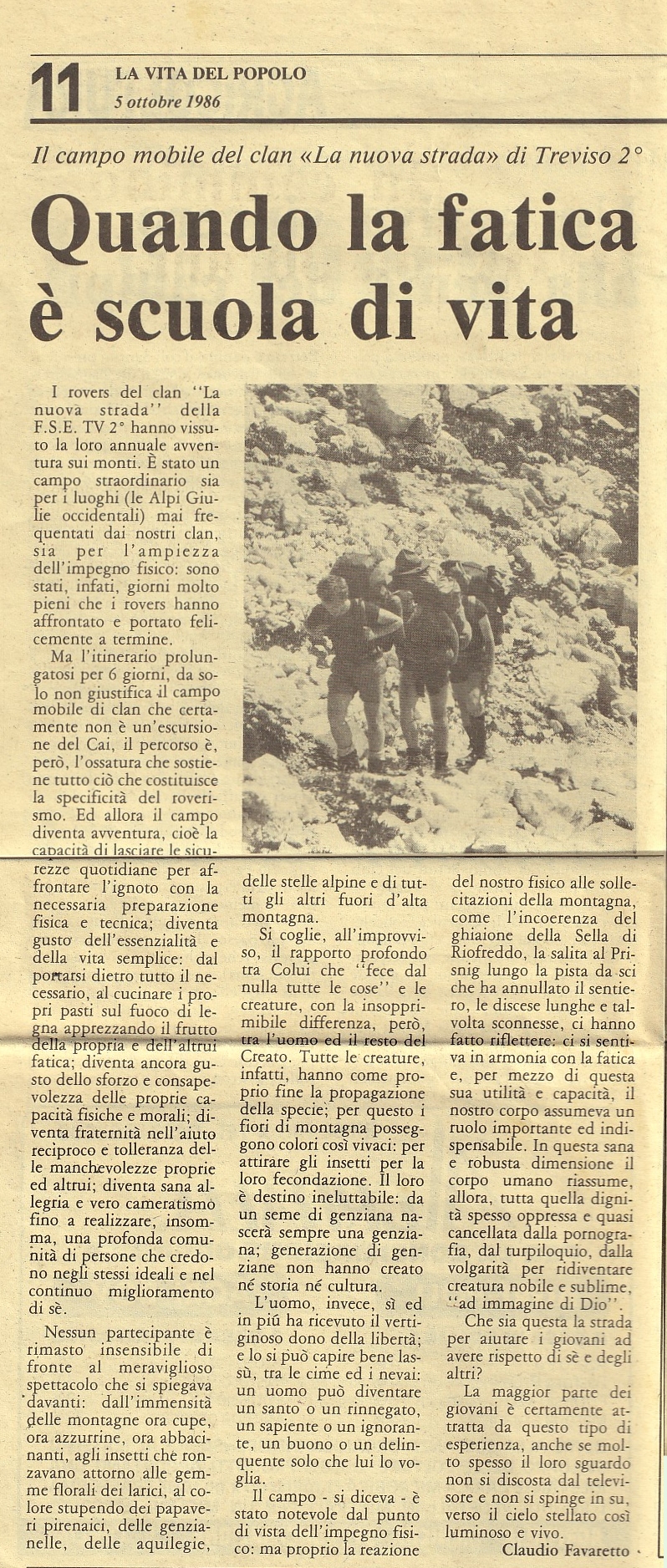

[Torna]

pubblichiamo alcuni degli scritti

inerenti lo scautismo che Claudio ha prodotto nel corso degli anni nelle

riviste associative e non solo

Dal libro "100 anni di

scautismo cattolico a treviso"

capitolo delle testimonianze riportiamo

il testo scritto da Claudio

RIANDANDO CON LA MEMORIA

Devo scrivere un po’ di me per far capire la

drammaticità degli avvenimenti intercorsi nei primi anni ‘70 in ambito

scautistico. Sono testimonianze storico-personali.

Ho pronunciato la Promessa scout il 4 gennaio 1954 nelle mani

dell’allora capo riparto Gino Piazza. La sera precedente avevo

partecipato alla Veglia d’armi nella chiesa di santa Maria del Rovere,

veglia guidata dall’indi menticabile don Ugo de Lucchi.

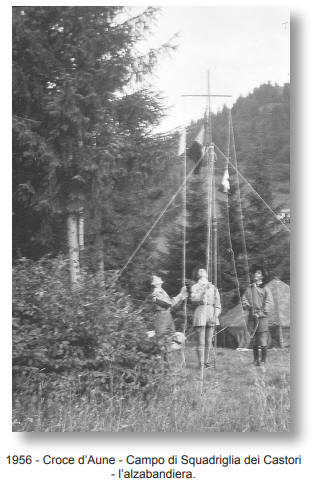

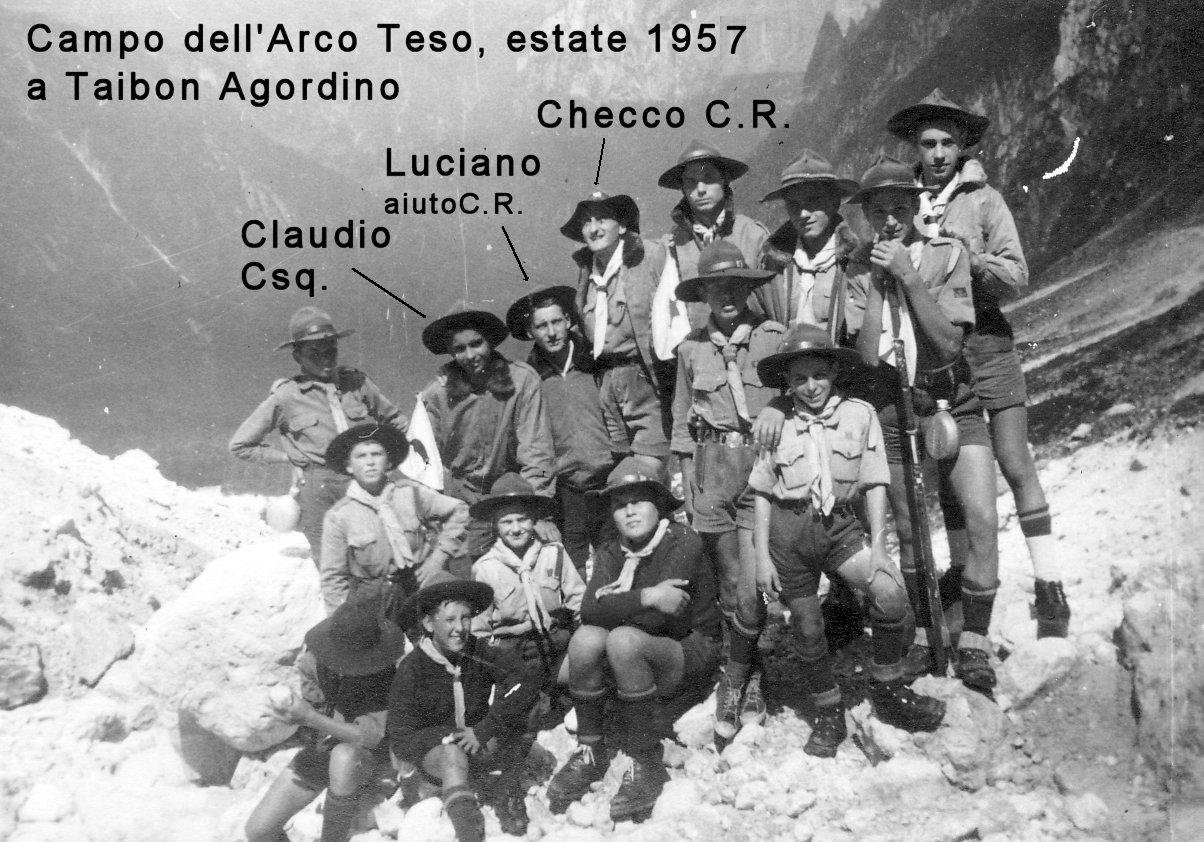

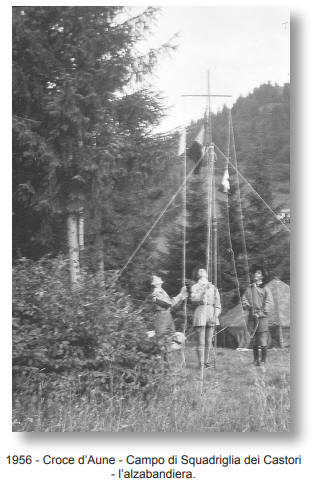

l mio sentiero scout fu sereno e proficuo. Divenni csq. il 6 febbraio

1955, fondando la sq. Castoro. L’anno successivo guidai i Castori in un

campo di sq. in quanto non poté essere svolto quello di riparto dal

momento che Checco, succeduto al fratello, fu impegnato con esami di

diploma. Durante la missione per conquistare la specialità di ciclista,

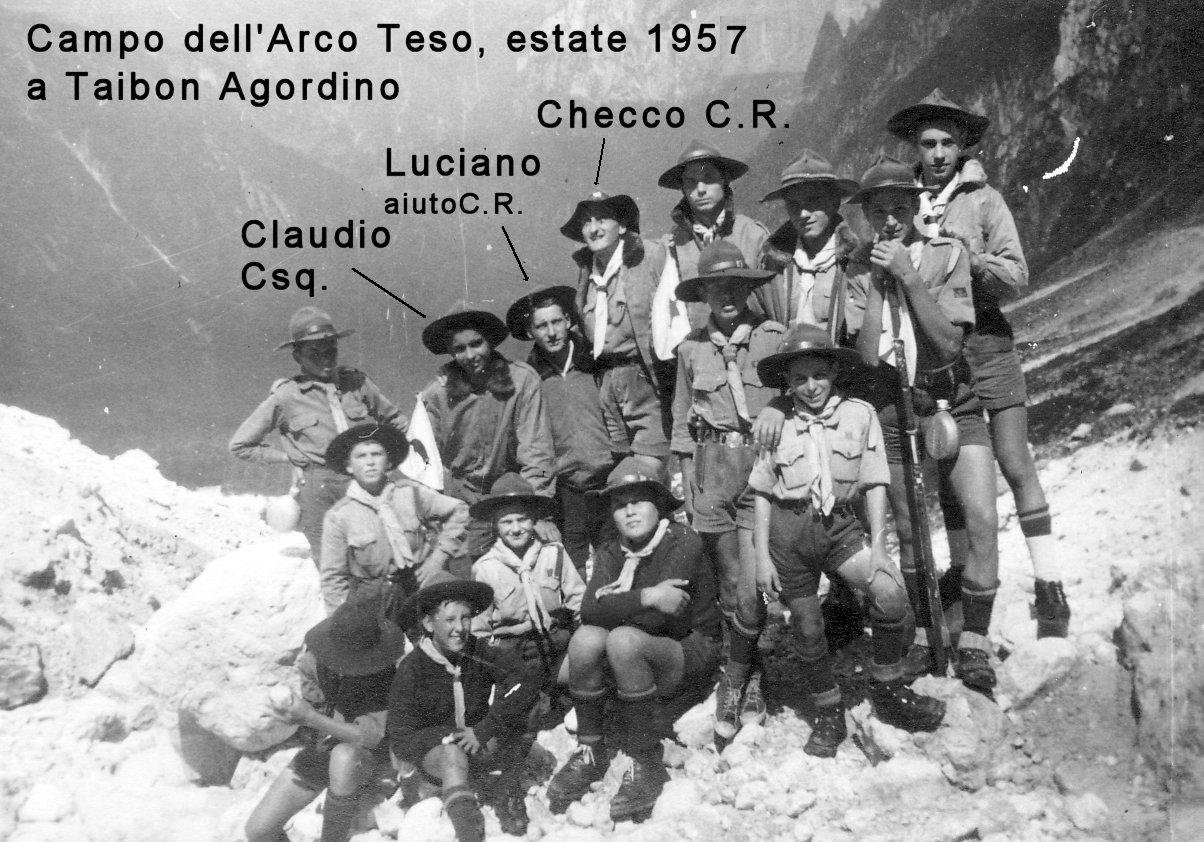

assieme al mio compagno di viaggio individuai nella valle di san Lucano,

nei pressi di Taibon agordino, un posto da campo che sarà utilizzato nei

due anni seguenti, 1957 e ‘58.

Passai in clan in ottobre del ‘58, clan che allora era cittadino perché

riuniva tutti i rover dei relativamente pochi riparti di allora.

Purtroppo, il 23 aprile del 1959 don Ugo morì, lasciandoci veramente

smarriti. Ma a settembre arrivò don Giovanni Bordin che, con tutt’altro

stile, lo sostituì.

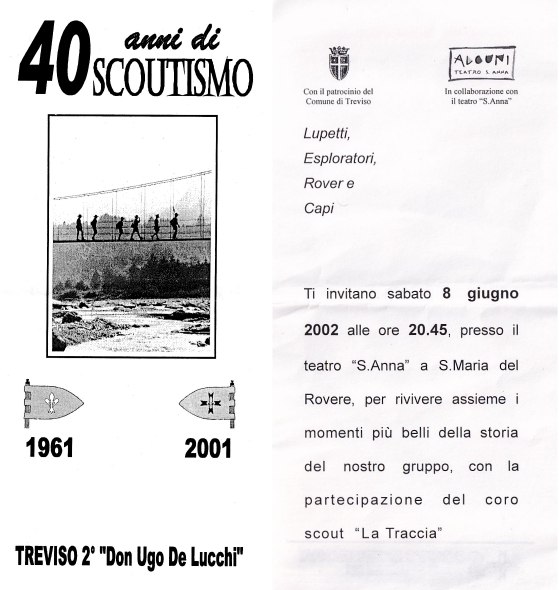

Nel 1961 il Gruppo TV 1°, che era nato nel 1955 per riunire i vari

riparti che avevano vissuto una vita propria e scollegata, si sdoppiava

e nasceva il nostro TV 2° con pochissime unità (santa Maria del rovere,

santa Bona) ma con grandissimo entusiasmo che produsse, in breve tempo,

un’espansione ragguardevole.

Agli inizi di novembre divenni responsabile della sq. libera di san Pio

X, che diventerà Riparto nell’autunno successivo.

Nel 1962 partecipai, assieme al compianto Ciano Furlanetto, al campo

scuola di 2° tempo a Colico, sul lago di Como. Il capo campo era

nient’altro che quel Salvatore Salvatori che aveva guidato, assieme ad

altri capi storici come Osvaldo Monass, Gino Armeni, Fausto Catani, la

rinascita dell’ASCI nel 1944.

Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell

proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto

fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e

sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da

ragazzino. Dopo lo svolgimento delle tesine, nel 1964 ottenni il brevetto Gilwell

proprio da Gino Armeni, allora commissario alla Branca E. Ero molto

fiero perché il brevetto segnava la mèta della mia formazione scout e

sanciva la mia totale adesione agli ideali che avevo respirato fin da

ragazzino.

Ne elenco in disordine solo alcuni:

- la meraviglia della vita all’aperto che ti fa sentire attivo, utile,

forte e libero da certe imposture sociali e che ti fa conoscere da

vicino il Creato di cui tu stesso fai parte.

- la tecnica scout che ti sostiene nelle avventure, ma anche nei momenti

di pericolo, che ti rende utile al prossimo.

- l’uniforme che ti identifica e che ti richiede talvolta forza d’animo

e sempre coerenza.

- il civismo che non è solo corretto comportamento nei confronti degli

altri e rispetto per ciò che è pubblico, ma anche senso di appartenenza

ad una nazione, ad un popolo, ad una storia, ad una cultura, ad un modo

di sentire e valutare.

- lo stile che vuol dire comportamento aperto senza eccedere e riservato

senza infingimenti e ipocrisie.

- la comunità gioiosa ed equilibrata.

- l’aiuto fraterno sincero e disinteressato.

- lo spirito di servizio accettato liberamente fin dalla pronuncia della

promessa e scelto in età adulta con profonda adesione agli ideali

evangelici.

- la spiritualità vissuta con la mente, con lo spirito ed anche con il

corpo perché tutto è dono di Dio: l’intelligenza, la sensibilità, il

fisico.

- l’osservanza della Legge e della promessa.

- la cavalleria e la cortesia nei confronti delle ragazze.

- l’autonomia della propria identità maschile.

- l’ammirazione e l’affetto per B.P. uomo straordinario come soldato

(cfr le sue innumerevoli avventure) e geniale come educatore.

Nel 1968 scoppiò in Francia prima, in Germania poi, dopo la cosiddetta

contestazione giovanile, passata alla storia anche come il “68”.

Dapprima confuso poi più articolato, il movimento ebbe anche momenti di

forte violenza, con occupazioni di università, scioperi di studenti ed

operai, scontri con la polizia, contestando tutto e tutti. In

particolare si criticò profondamente tutto ciò che poteva limitare la

libertà individuale, diventata una sorta di Assoluto a cui tutto doveva

essere sottomesso, a partire da ogni forma di autorità. Nulla doveva più

essere vietato né in campo morale né civile. Famosa l’espressione

“vietato vietare”. Il primo ad essere colpito fu il concetto di

autorità. L’onda d’urto colpì dapprima l’università, poi la famiglia, la

chiesa, infine tutte le forme di gerarchia, comprese quelle delle

associazioni giovanili, compreso lo scautismo.

Fu un movimento così profondo al punto che stiamo ancora subendo le sue

aberrazioni, come l’odierna crisi della famiglia drammaticamente

insegna. In Italia si può dire che la contestazione nasca con

l’occupazione della facoltà di Sociologia di Trento per poi espandersi

alla Cattolica di Milano e un po’ alla volta anche alla scuola

superiore.

Per quanto riguarda lo scautismo, la crisi si insinuò un po’ alla volta.

E un po’ alla volta dovemmo subire, io e i capi di allora, un’infinita

serie di enormi falsità sia sotto il profilo psicologico che

metodologico. Sembra impossibile che ci sia stato qualcuno che in buona

fede credesse a tali bugie! Eppure ce ne furono tanti, alcuni dei quali

per ignoranza o per desiderio di mettersi in mostra, o per ambizione

personale.

Tutto quel mio mondo di ideali concreti ed attuati fu scosso. La prima

azione fu la conduzione femminile dei branchi. Fu detto che una donna

sarebbe stata più adatta a guidare un gruppo di bambini! E la figura di

Akela con tutto ciò che ne consegue? Il fatto vero era che parecchi

rover romani non apprezzavano il servizio in branco, non avendo capito

la bellezza pedagogica-educativa del Libro della Jungla. Anzi Kipling fu

considerato un autore imperialista, per cui nacquero le più strampalate

metodologie di alberi, fate, gnomi, ecc. Dal momento che le giovani capo

branco, le famose “cheftaines” letteralmente capo-tana, scopiazzate dal

contemporaneo scautismo francese, anch’esso ovviamente in crisi, non

avevano un ambiente di formazione, si pensò di inserirle in un clan,

come se non esistesse un fuoco di scolte! Da lì la nascita delle unità

miste di terza branca, i Flan, nome, a mio parere, assolutamente

insensato. Da quel momento fu tutta una corsa verso la assurdità e la

falsità psicologica degli educandi. Nacquero i Branchi misti, con i

lupetti e le lupette, nacquero i riparti misti, addirittura, nei primi

anni, con le squadriglie miste. Mi ribolle il sangue ricordando come

possa essere stata contrabbandata come una grande conquista il fatto di

avere in sieme ragazzine e ragazzini con la speciosa giustificazione che

già tanto a scuola erano insieme e anche in famiglia. Come se non si

sapesse quanto un ragazzo senta il desiderio di vivere in quell’età con

i suoi coetanei, cimentarsi con loro, avere la possibilità di vivere

avventure da grandi e non cincischiare con le ragazzine. Eppure la

stampa associativa di allora, “L’esploratore” riportava grandi titoli

del tipo: “AGI+ASCI= AGISCI” per preparare un po’ alla volta la nascita

di un’unica associazione.

Io ero Capo Riparto e soffrivo a dover combattere contro quella che

doveva essere un aiuto educativo ed invece mi metteva in continua

difficoltà.

In parallelo a quanto scritto sopra, ecco le proposte o le critiche al

“mio” scautismo:

1. la vita all’aperto era deviante, perché allontanava i giovani dai

veri problemi sociali, bisognava abolirla, ”Lo scautismo lascia il bosco

per entrare in città” era lo slogan.

2. Un branco di Lupetti di Conegliano partecipò, guidato dal suo Akela,

ad un picchettaggio in una fabbrica, forse la Zoppas.

3. la tecnica scout viene ridicolizzata: cosa serve imparare il morse

quando ci sono le radio trasmittenti? Senza capire lo sforzo educativo

richiesto ad un ragazzino per memorizzare e la soddisfazione di riuscire

a comunicare con gli altri: una sorta di magico mondo segreto.

4. l’uniforme è colonialista e ricorda la prevaricazione degli Inglesi

sui popoli di mezzo mondo. Inoltre nasconde le differenze di classe: in

uniforme non si riconosce un bambino di famiglia povera da uno ricco,

mentre è importante far capire fin da piccoli che bisogna battersi per

l’uguaglianza sociale! E poi in borghese nessuno riconosce che sei uno

scout.

5. L’alzabandiera al campo va abolita perché è un retaggio fascista e

nazionalista.

6. I ragazzi devono esprimersi liberamente, senza codici particolari di

comportamento.

7. La comunità deve essere assolutamente spontanea: non esiste un capo,

non esiste la Corte d’Onore, ma il Consiglio della Legge, una sorta di

assemblea generale di tutto il riparto. Il Capo è una sorta di “Unus

inter pares”. Non deve esistere “Un’educazione direttiva”. Tutte le

decisioni, a qualsiasi livello, devono essere prese in forma

assembleare. Non esiste il capo, ma solo una sorta di porta voce

dell’assemblea.

8. Quando il riparto è misto, non esiste “UN” capo ma la “Diarchia” cioè

la direzione comune di capo donna e capo uomo. Non succede così anche in

famiglia?

9. Lo spirito di servizio viene stemperato in modo impressionante con la

assurda divisione dei riparti in due età: 12-14 ranger; 14-16 pionniers.

I quali ultimi fanno per lo più viaggi di tipo turistico, in barba al

concetto del csq. che aiuta i suoi squadriglieri.

10. La spiritualità deve essere una libera scelta: non ha nessun valore

educativo la preghiera; la messa al campo, se c’è, è facoltativa. Si

arrivò alla cancellazione della frase “Con l’aiuto di Dio” nella

formulazione della promessa per non turbare la libertà degli educandi.

11. Degli articoli della Legge alcuni perdono importanza, come quello

dell’obbedienza agli ordini (il 7°), il 10°; ma tutta la Legge, come la

Promessa assumono un’importanza molto relativa.

12. L’articolo 5° (cortese e cavalleresco) perde significato dal momento

che le ragazze sono dei semplici squadriglieri che bisogna richiamare se

necessario anche con parole e gesti forti: non sono l’altra metà del

mondo da scoprire un po’ alla volta nella loro genuinità e freschezza.

13. Per vivere insieme alle ragazze nello stesso riparto o addirittura

nella stessa squadriglia i ragazzi devono rinunciare a molto della loro

genuinità maschile: i giochi fatti di forza fisica, di coraggio, di

spirito di avventura devono essere addolciti per permettere anche alle

ragazze di parteciparvi. Così le ragazze devono un po’ adattarsi allo

spirito maschile: gli uni e le altre devono rinunciare a qualcosa della

loro identità proprio nell’età in cui si pongono le basi dell’età adulta

dove ci saranno uomini veri e donne vere.

14. B.P. venne considerato un militarista, un colonialista, un uomo che

non poteva aver fatto nulla di buono. Lo scautismo così com’era stato

vissuto fino a quel momento doveva essere rifiutato e fondarne uno nuovo

aderente alla società cambiata: all’uomo della frontiera doveva essere

sostituito l’uomo della lotta di classe.

Gli ultimi anni 60 ed i primi 70 furono caratterizzati da un continuo

logorio sia a livello nazionale che locale, con continue riunioni tra i

fautori del nuovo corso e coloro che giudicavano lo scautismo di B.P.

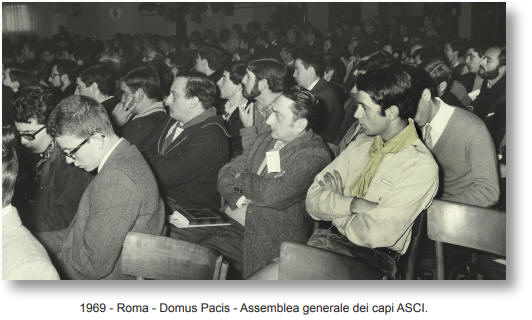

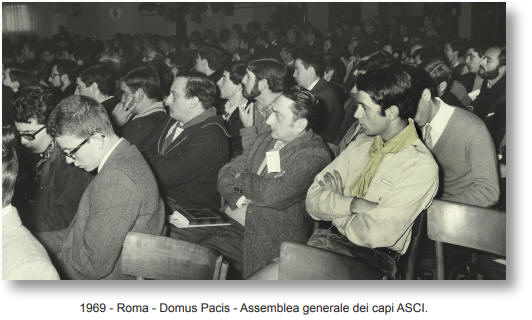

ancora valido ed efficace. L’ultima assemblea generale dell’ASCI si

svolse, se non erro, nel 1969 a Roma. Fu una cosa triste: del vecchio e

genuino scautismo non era rimasto quasi niente. Fu convocata dall’allora

presidente, Salvatore Salvatori, il mio capo campo. Erano passati solo 8

anni, eppure il vecchio leone non contava più niente. L’incontro si

doveva svolgere in borghese: noi scrivemmo un telegramma di protesta e

ci recammo a Roma in uniforme. All’ingresso della “Domus pacis” c’era

Salvatori che quasi pianse vedendoci in uniforme. Evidentemente non era

riuscito ad imporsi sui nuovi smaniosi di novità. Gli ultimi anni 60 ed i primi 70 furono caratterizzati da un continuo

logorio sia a livello nazionale che locale, con continue riunioni tra i

fautori del nuovo corso e coloro che giudicavano lo scautismo di B.P.

ancora valido ed efficace. L’ultima assemblea generale dell’ASCI si

svolse, se non erro, nel 1969 a Roma. Fu una cosa triste: del vecchio e

genuino scautismo non era rimasto quasi niente. Fu convocata dall’allora

presidente, Salvatore Salvatori, il mio capo campo. Erano passati solo 8

anni, eppure il vecchio leone non contava più niente. L’incontro si

doveva svolgere in borghese: noi scrivemmo un telegramma di protesta e

ci recammo a Roma in uniforme. All’ingresso della “Domus pacis” c’era

Salvatori che quasi pianse vedendoci in uniforme. Evidentemente non era

riuscito ad imporsi sui nuovi smaniosi di novità.

L’assemblea si svolse senza ordine alcuno. Una mozione fu votata di

notte, quando la stragrande maggioranza era andata a letto. Di lealtà ne

respirammo veramente poca. Tornammo a casa con l’esatta sensazio ne che

ormai eravamo agli sgoccioli.

Si giunse infine all’aprile del 1974.Stranamente il direttivo dell’ASCI

e quello dell’AGI si erano riuniti nella stessa struttura, una delle

tante di Roma. Così, stranamente, entrambi i direttivi votarono lo

scioglimento delle rispettive associazioni e la nascita della nuova,

l’AGESCI.

Dopo tale risultato, tutti si riunirono insieme e la nuova assemblea

dopo la comunicazione dei rispettivi responsabili (io ricordo solo il

maschile che era la buon’anima di Bruno Tonin, di Vicenza), acclamò la

nuova nascita con l’esortazione “bacio, bacio!!” che avvenne tra i due

responsabili. Che bello!.

Non ci fu un’assemblea, non furono coinvolti i capi brevettati, non si

lasciò il tempo alle realtà locali di discuterne: un colpo di mano

vergognoso!.

Noi del Treviso 2° e una parte delle ragazze del Treviso 1° non

accettammo il fatto compiuto: a ottobre non versammo la quota del

censimento e con quei soldi fondammo un’associazione “Gruppi e Ceppi

Scout Cattolici Treviso”. Come Treviso, altre realtà non aderirono

all’AGESCI come alcune di Roma, di Jesi, di Palermo, ecc. Nell’aprile

del 1976 alcuni capi romani fondarono, di fronte ad un notaio di Roma

l’Associazione Guide e Scouts d’Europa Cattolici, aderenti alla

Federazione dello Scautismo Europeo.

A settembre anche la realtà trevigiana aderì alla nuova associazione che

svolse il primo campo scuola nel novembre dello stesso anno a

Montegemoli, in Toscana.

Questo è quanto la mia memoria mi riporta! Salvo errori ed omissioni!

↑▲↑

Da Azimuth 1-2011

La nascita dei

“Gruppi e Ceppi Scout Cattolici” a Treviso

Claudio Favaretto

Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel

1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo

Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da

ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non

riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che

aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con

tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di

quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,

Commissariato Regionale), sia a livello nazionale. Gli ultimi anni di vita dell’ASCI, la gloriosa associazione nata nel

1916, furono caotici e confusi. Molti Capi facenti parte del Gruppo

Treviso 2°, me compreso, erano entrati nell’associazione ancora da

ragazzini, ma ora, diventati Capi responsabili di altri ragazzi, non

riuscivano più a capire cos’era rimasto di quella proposta educativa che

aveva entusiasmato loro e tanti altri dopo di loro. Ci opponemmo con

tutte le nostre forze contro la deriva dello scautismo cattolico di

quegli anni, sia in sede locale (Commissariato Provinciale,

Commissariato Regionale), sia a livello nazionale.

All’ultima Assemblea Nazionale dell’ASCI, dopo aver mandato un

telegramma di protesta, partecipammo, forse noi soli di Treviso, in

uniforme. La convocazione, infatti, parlava di intervento in borghese,

quasi ci si vergognasse della nostra uniforme!

Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi

del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti: Comunque le cose precipitarono: furono assunte via via decisioni per noi

del Treviso 2° veramente aberranti. Elenco le più importanti:

1) conduzione femminile dei branchi;

2) clan misti;

3) precisa scelta politica;

4) critica all’uniforme;

5) critica alla Legge Lupetto ed Esploratore;

6) gestione collettiva delle unità;

7) abolizione della squadriglia di B.-P. diventata un semplice gruppo

spontaneo;

8) scelta cristiana vista solo come una delle ipotesi;

9) abolizione dell’alzabandiera perché la bandiera era un simbolo

nazionalistico.

Mi soffermo solo un attimo solo sul primo punto dell’elenco. Per noi, e

non solo per noi, ovviamente, la figura di Akela nel metodo lupetto è

insostituibile e per il bambino diventa uno dei modelli da seguire. Come

si poteva proporre una figura femminile?

Come ben si sa, malgrado tutte le opposizioni provenienti da ogni parte

d’Italia, i Consigli Generali dell’ASCI e dell’AGI il 4 maggio 1974,

alle ore 23,50 approvarono l’unificazione delle due associazioni dando

vita all’AGESCI.

Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di

un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i

capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione

presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci

arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben

consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,

350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di

concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione

di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974. Noi del Treviso 2° non accettammo mai questa decisione che era frutto di

un incontro di vertice: infatti non ci fu un referendum nemmeno tra i

capi brevettati nazionali. E io ero uno fra questi. Fu una decisione

presa sopra le nostre teste e contro la nostra volontà. Ma non ci

arrendemmo. Mentre si cercava una collocazione più grande, ben

consapevoli che una realtà locale, sia pur forte (eravamo, censiti,

350), non sarebbe stata in grado di sopravvivere, il nostro Gruppo, di

concerto con il Ceppo ex-Agi Treviso 1°, diede vita ad una Federazione

di “Gruppi e Ceppi Scout Cattolici – Treviso”. Era il 14 ottobre 1974.

Ci dedicammo con enorme entusiasmo e con tutte le energie disponibili a

far funzionare questa nuova struttura.

Così furono distribuiti i compiti: uniformi, statuto, stampa, economia,

formazione Capi. Tutto doveva essere costruito e messo in condizione di

funzionare.

Questa Federazione durò due anni, mentre il Capo Gruppo,

l’indimenticabile Francesco Piazza, cercava agganci a livello nazionale.

Trovò alleanze in Piergiorgio Mingo di Jesi, Sergio Durante e Attilio

Grieco che gli parlarono della Federazione dello Scautismo Europeo.

Il Direttivo della nostra Federazione di Treviso, dopo aver esaminato lo

Statuto degli Scouts d’Europa, convenne che questa era finalmente la

nostra collocazione, che non ci chiedeva di rinunciare a nessuno dei

valori in cui credevamo, anzi ne aggiungeva uno di importante:

l’Europeismo, cioè la dimensione internazionale, tanto cara a B.-P. E

dall’ottobre del 1976 facciamo parte, noi tutti, dell’Associazione Guide

e Scouts d’Europa Cattolici.

↑▲↑

Da Azimuth 6-2011

Monsignor Giovanni Bordin

Claudio Favaretto

Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del

Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don

Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I

campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave

perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse

inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in

parte. Eravamo smarriti, noi adolescenti e giovani Scout di Santa Maria del

Rovere, dopo l’improvvisa morte del nostro amatissimo assistente, don

Ugo de Lucchi, avvenuta proprio il giorno di san Giorgio del 1959. I

campi estivi si erano svolti quasi sotto il peso di questa grave

perdita, ma bisognava ora rivolgersi al futuro, nella speranza che fosse

inviato in parrocchia un sacerdote in grado di sostituirlo, almeno in

parte.

Giungevano voci che sarebbe arrivato un giovane sacerdote, conoscitore

di musica, ma assolutamente digiuno di Scautismo. Bisogna sapere che don

Ugo era un grande intenditore di musica e che molti di noi erano sia

cantori che Scout.

Eravamo, perciò, un po’ delusi, ma desiderosi di incontrare il giovane

prete, che giunse, finalmente, uno dei primi giorni di ottobre.

Ci piacque subito: corpo robusto, faccia rotonda, sorriso aperto,

cordialità contagiosa. Si rese subito conto che veniva a raccogliere una

grande eredità spirituale lasciata da don Ugo, e con umiltà cercò di

capirla ed interpretarla in modo molto rispettoso.

Un po’ alla volta entrò nello spirito e nella prassi dello Scautismo,

così che lentamente divenne il nostro punto di riferimento. Una cosa ci

stupì subito, oltre all’umiltà: la sua grande disponibilità. Non si tirò

mai indietro, anche di fronte a richieste che forse potevano arrecargli

dei fastidi. Ad esempio, non avendo mai dormito sotto tenda, la novità

poteva essere poco gradevole: egli reagì facendosi fare una tenda alta,

robusta e larga, in cui si potesse muovere agevolmente, data la sua

massiccia corporatura.

L’inconsueta realizzazione fu ironicamente battezzata dagli Scout

presenti al suo primo campo “caponera”!

Fu un uomo di profondo equilibrio e di grande saggezza, che prodigò nei

suoi contatti con capi e ragazzi, quando

andavano a trovarlo per un

consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni

importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva

esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della

nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale

nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena

formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e

Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione

Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che

investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi

presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali

nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,

imponeva. andavano a trovarlo per un

consiglio o per un conforto. Prima di prendere delle decisioni

importanti rifletteva, ma una volta decisa la strada, non aveva

esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei momenti complicati della

nostra vita Scout: allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il quale

nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di confluire nell’Agesci appena

formata nel 1974, per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi e

Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi nell’Associazione

Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che

investì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli attuali gruppi

presenti in città. La sua parola, la sua saggezza furono fondamentali

nella ricerca di nuovi equilibri che la storia, in qualche modo,

imponeva.

Dopo alcuni anni di permanenza in parrocchia, don Giovanni scelse di

entrare tra i Sacerdoti Oblati perché gli sembrava di fare troppo poco

rispetto a quanto aveva sognato per la sua vocazione. In questa veste fu

richiesto dal Vescovo di allora di dirigere la “Vita del Popolo”, il

settimanale diocesano. Egli non aveva dimestichezza con quel mondo, ma

accettò come sempre con umiltà, circondandosi, però, di una squadra di

collaboratori molto validi che garantirono un vero successo nella

diffusione del settimanale nelle famiglie della diocesi.

Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche

involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al

campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima

di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste

piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel

1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia

macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo

dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a

vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la

macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca

di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.

Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane

pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente

dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna

il cane proseguì il Come tutti, aveva delle piccole défaillances, alcune anche

involontariamente spiritose. Come quando disse, durante un’omelia al

campo, che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la sera, prima

di addormentarsi, ed un altro, al mattino, prima di svegliarsi”. Queste

piccole manchevolezze ce lo rendevano ancora più vicino. Ricordo che nel

1964, in occasione di un Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con la mia

macchina, Forcella d’Acero, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo

dovuto incontrare il nostro Clan. Naturalmente l’appuntamento andò a

vuoto: non c’erano ancora i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la

macchina sul ciglio della strada per inoltrarci nel bosco, alla ricerca

di un sito dove piantare la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.

Percorse alcune centinaia di metri, incontrammo un solitario cane

pastore abruzzese, che ci ringhiò contro; ed egli, postosi velocemente

dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci vorrebbe un bastone”. Per fortuna

il cane proseguì il

suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente

una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.

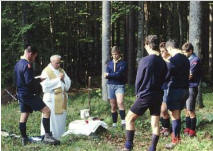

Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,

utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella

messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni

preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi

chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio

di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce! suo cammino e noi il nostro. Raggiungemmo finalmente

una radura, circondata da enormi faggi, che fu di nostro gradimento.

Prima di piantare la tenda, però, don Giovanni volle celebrare la messa,

utilizzando gli zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre quella

messa inconsueta. Il celebrante si girava verso di me, alla fine di ogni

preghiera, per sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del Canone, mi

chiese, sottovoce, se desideravo comunicarmi. Eravamo soli per un raggio

di chilometri, ma la domanda era rispettosa, perciò posta a bassa voce!

Don Giovanni accompagnò lungo il cammino della vita quei numerosi

adolescenti che lo accolsero nel 1959. Egli celebrò i nostri matrimoni,

battezzò i nostri figli, ricevette le nostre difficoltà e i nostri

dubbi: è stato veramente una guida per noi.

Vent’anni fa, fu incaricato dal Vescovo di dirigere la parrocchia di

Riese Pio X. Che strano: era stato mandato proprio nella parrocchia da

dove era proveniva e dove era sepolto quel sacerdote ch’egli aveva

sostituito: don Ugo de Lucchi. Anche nella nuova realtà don Giovanni

seppe profondere, malgrado le malattie, tutta la sua carica umana e

spirituale che erano parte della sua straordinaria personalità. L’ho

avvertito durante il funerale quanto fosse benvoluto: perché chi fa il

bene non può che essere amato. E lui di bene ne ha fatto molto, e di

questo sarà da Dio sicuramente ricompensato. Ed ora riposano in pace

vicini, i due nostri cari assistenti.

↑▲↑

Da Azimuth 4-2012

Un amico degli scouts

Claudio Favaretto

“Che uccello è la mangusta?” Questa domanda spiritosa e improvvisa ci fu

rivolta dal vescovo in visita al campo della Valle solitaria che si

stava svolgendo non lontano dal passo della Mauria, nel 1964.

L’assistente ed io l’avevamo ricevuto, come si conviene, con il riparto

schierato in quadrato. Poi il Vescovo volle visitare il campo. Era stato

negli anni giovanili assistente Scout in una parrocchia di Vicenza, per

cui sapeva bene come valutare un campo. Allora le squadriglie, dopo il

“crack” raggiunsero i propri angoli per accogliere l’illustre ospite.

Dapprima si presentarono i Gheppi. Come si sa, il grido di squadriglia è

proprio un grido, non una comunicazione, per cui chi lo sente non

capisce proprio nulla. Così il vescovo, che mi chiese: “Cosa hanno

detto?” Al che risposi. “Gheppi, nel volo sicuri!”. Dopo aver salutato e

spronato la squadriglia a ben operare, raggiungemmo l’angolo dei Picchi.

Anche qui la presentazione di squadriglia fu indecifrabile, per cui

dovetti spiegare che il loro motto era “All’invito del bosco!”.

Soddisfatto, il vescovo fu accompagnato all’angolo delle Manguste che si

presentarono con un incomprensibile “Siamo sempre ardimentose!”. Allora,

rivolto verso

di

me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la

mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far

comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,

come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare

pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando

mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.

Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,

dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II

a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle

idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che

anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una

certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano

il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero

diventati da lì a poco pontefici. di

me, chiese delucidazioni, in quanto, rispetto ai primi due animali, la

mangusta non era certo un volatile. Ricordo questo episodio per far

comprendere quanto il presule fosse cordialmente vicino allo Scautismo,

come dimostrò in tante altre occasioni, poiché ci venne a trovare

pressoché ogni anno. Qualche anno dopo, al campo dell’”Airone”, quando

mi scorse mi disse: ”Ti vedo sempre!” e mi strinse forte la mano.

Monsignor Mistrorigo resse la diocesi di Treviso per un lungo periodo,

dal 1958 al 1988, nel periodo storico, perciò, del Concilio Vaticano II

a cui partecipò come Padre Conciliare. Fu un grande propugnatore delle

idee conciliari e un fervente sostenitore della Riforma Liturgica, che

anch’egli contribuì a disegnare in qualità di esperto. Ricordava con una

certa fierezza che durante il Concilio nei banchi a lui vicini sedevano

il vescovo Albino Luciani e il vescovo Karol Wojtyla, che sarebbero

diventati da lì a poco pontefici.

Proprio con Giovanni Paolo II intrattenne un bel rapporto, come

dimostrano i soggiorni di quest’ultimo nel Castello di Lorenzago,

pertinenza della Diocesi trevigiana. La sua cura pastorale fu rivolta

soprattutto alle parrocchie, parecchie delle quali furono create proprio

da lui, come quella di San Pio X° a Treviso, dove iniziai il mio

servizio di capo. Nella sua lunga missione pastorale ha somministrato il

sacramento della Cresima a migliaia di ragazzi e ragazze, ha ordinato

oltre duecento tra sacerdoti e diaconi. Sensibile ai valori dell’arte,

ha istituito il Museo diocesano di Arte sacra; inoltre ha riformato il

seminario, ha costruito “Casa Toniolo” come sede delle associazioni

cattoliche, ha edificato la “Casa del clero” per accogliere i sacerdoti

anziani, ha acquistato la casa di villeggiatura di Lorenzago. Come si

capisce, è stato un presule pieno di iniziative. Monsignor Mistrorigo ha

avuto un’enorme importanza nella nostra storia associativa. Infatti, il

21 ottobre 1984 emanò il “Decreto di erezione in associazione pubblica

della sezione diocesana degli Scouts d’Europa”. Fu, quindi, uno dei

primi vescovi a riconoscere canonicamente la nostra associazione, sia

pure a livello locale, in quegli anni così difficili. Il 12 giugno 2004,

il “Centro studi Don Ugo De Lucchi” volle festeggiare i 50 anni di

episcopato del vescovo, invitandolo ad un incontro presso la “Casa Scout

Anna e Franco Feder” a Treviso. Il vescovo esordì dicendo: “Sono

contentissimo di essere qui, perché sono parente degli Scout: nonno e

bisnonno!”. Dopo aver passato in rassegna alcuni dei suoi molti ricordi,

Mistrorigo affermò: “Ora siamo in un periodo di magra per quanto

riguarda il mondo dell’associazionismo; l’unica associazione che rimane

in piedi è lo Scautismo”. Poi il vescovo ha ricordato la figura del

nostro indimenticabile don Ugo De Lucchi, di cui espresse le doti, “un

misto di zelo e dinamismo” e il dolore per la prematura scomparsa: “Ma

dal cielo sono convinto che continui a seguire benevolo i suoi Scout”.

A conclusione dell’incontro, il vescovo ha pronunciato una vivace

definizione e un fervido augurio: “Cosa sono gli Scout? Sono giovani in

piedi. Questa è la vostra missione di domani: stare in piedi ed aiutare

gli altri ad alzarsi. Io vorrei che voi foste all’avanguardia nella

vostra diocesi. E ricordate che quando sarò di là, guarderò se gli Scout

si comportano bene!”. Rimase operoso anche per i lunghi anni successivi

al termine del suo mandato di vescovo titolare, dedicandosi alla stesura

e pubblicazione di testi di contenuto biblico e liturgico ed aiutando

nell’amministrazione del sacramento della Cresima. Negli ultimi tempi

aveva perso l’uso della parola, ma il suo sguardo era ancora vivo e

penetrante. È tornato alla casa del Padre sabato 14 gennaio 2012. Pochi

giorni dopo, il 26 marzo, avrebbe compiuto 100 anni. Grazie, don Antonio

Mistrorigo, ti porteremo con noi: ci hai sempre voluto bene e ci hai

aiutato nei momenti difficili e complessi della nostra storia

associativa.

↑▲↑

Da Azimuth 3-2013

ESTOTE PARATI

Claudio Favaretto

Il 6 maggio del 1976, alle 21,06, un terribile terremoto colpì il

Friuli. L’impatto emotivo sulla nazione fu enorme, alla vista di interi

paesi rasi al suolo, con un impressionante numero di morti, in continuo

drammatico aumento.

Come al solito, oltre alle forze preposte, molti volontari partirono da

ogni parte d’Italia. Anche numerosi Clan e Fuochi della nostra neonata

Associazione partirono per raggiungere le zone terremotate.

Io, Capo Clan, ero insegnante di liceo e non potevo abbandonare il posto

di lavoro nella parte conclusiva dell’anno scolastico. Perciò partimmo

appena liberi dagli impegni scolastici, attorno alla metà di giugno.

Ma io ero molto perplesso. Sapevo bene che tanti volontari erano più di

intralcio che di aiuto. Mi chiedevo in cosa saremmo potuti essere utili

noi, quindici ragazzi, privi di strumenti adatti a rimuovere macerie e

inadatti a intervenire in qualche modo su una popolazione smarrita e

bisognosa di ogni cosa. Devo dire che partii di malavoglia, senza farlo

trasparire ai miei Rovers. Ma l’“Estote parati” era pur sempre il nostro

motto, per cui accettai la sfida.

I Clan e i Fuochi che ci avevano preceduto avevano svolto il loro

servizio a Vito d’Asio, un paese che non avevo neppure mai sentito

nominare prima di allora. Giungemmo nel tardo pomeriggio, dando il

cambio a due Clan, uno di Treviso ed

uno di Roma. uno di Roma.

Il paese era stato completamente distrutto per cui era stata allestita

una tendopoli su un prato fuori dal centro abitato. Nei pressi era stata

edificata una costruzione in legno che fungeva da cucina e da mensa per

gli abitanti e per coloro che lavoravano alla bonifica del sito. Erano

presenti anche alcuni soldati, comandati da un tenente, con compiti

logistici. Ci era stato assegnato uno spazio non lontano dalla tendopoli

per piantare le nostre tendine, cosa che facemmo, allestendo anche una

sorta di cucina-soggiorno riparata da teli, secondo tradizione. Poco

lontano si era accampata anche una pattuglia di Scolte, con la loro

capo, che svolgevano il loro servizio contemporaneamente a noi.

La sera stava scendendo, gli altri Clan se n’erano andati e io mi

interrogavo sul significato della nostra presenza: mi sembrava che

fossimo quasi degli intrusi in un contesto già organizzato.

Cenammo in mensa, assieme a tante persone, per poi recarci a riposare,

dopo esserci messi d’accordo con il responsabile della tendopoli, un

bravo e simpatico giovane, tarchiato, cordiale e deciso, che il giorno

seguente noi saremmo stati disponibili alle richieste della gente, per

servizi adatti alle nostre capacità.

Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca

dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le

loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di

servizio. Infatti così avvenne. Su una parete della mensa fu posta una bacheca

dove gli abitanti che avevano bisogno di qualche lavoro scrivevano le

loro necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono ad ogni tipo di

servizio.

Aiutammo a sistemare la legna, a rastrellare il fieno, a diradare

piantine di granoturco, a mettere in ordine masserizie, a raccogliere le

immondizie.

Le Scolte, d’altra parte, distribuivano, a chi ne faceva richiesta, capi

di vestiario giunto da ogni parte d’Italia ed anche da diversi stati

europei. Ma mi restava un po’ l’amaro in bocca di sentirmi quasi di

peso, perché anche noi usavamo della mensa. Così decidemmo di cucinare

per conto nostro: durò poco, perché la signora che gestiva la mensa ci

disse che la nostra presenza insieme agli altri era non solo gradita, ma

desiderata: non erano certamente i nostri pasti a mettere in crisi la

loro cucina.

Ciò mi fu di grande insegnamento. Perciò ritornammo a condividere i

pasti con tutti i paesani e i lavoranti con cui, un po’ alla volta,

entrammo in relazione. Gli abitanti erano con noi estremamente cordiali

e grati dei piccoli servizi che facevamo: avevano perso quasi tutto, ma

erano così ospitali e generosi che ci invitarono più di una volta a

pranzo o a cena, a condividere quel poco che avevano.

Una cosa veramente commovente ed educativa per il clan intero. Ma il

vero servizio, senza che lo cercassimo, si presentò sotto altra forma.

La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di

noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle

preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della

tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine

per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben

maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il

fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei

saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni

di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare

insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia. La sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un fuoco di bivacco tra di

noi, per concludere la giornata con qualche canto e la recita delle

preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e qualche persona della

tendopoli. La sera successiva preparammo un cerchio con delle panchine

per l’eventuale pubblico che difatti si presentò in proporzione ben

maggiore della sera precedente. La terza sera decisi di non svolgere il

fuoco di bivacco, per non dare l’impressione che fossimo dei

saltimbanchi. Ma mi pentii amaramente quando giunsero dei camion pieni

di soldati provenienti non so da dove: erano venuti proprio per stare

insieme attorno al fuoco e cantare in compagnia.

Dalla sera successiva la nostra giornata si concluse puntualmente con il

fuoco cui parteciparono sempre più persone: così dal tenente di Vito

d’Asio si passò al maggiore per finire al colonnello, giunto l’ultima

sera con la moglie e un numero enorme di soldati. Naturalmente ai canti

dovemmo aggiungere giochi, scherzi e ban. L’attesa era diventata così

grande che alcuni soldati rinviarono la loro licenza pur di restare fino

alla fine della nostra settimana di servizio.

La conclusione dell’ultimo fuoco fu veramente straordinaria: dopo le

preghiere recitate compostamente da tutti, cantammo il canto dell’addio

e devo dire che la commozione prese tutti. Eravamo andati per obbedienza

a quell’“Estote parati” che ci contraddistingue, e ci ritrovavamo con la

consapevolezza di aver svolto uno dei servizi più belli e nobili: aver

fatto felici almeno per qualche ora, persone o colpite dalla tragedia o

inviate a svolgere impegnativi compiti.

↑▲↑

Da Azimuth 2-2014

Ritratto di Don Rino Olivotto

Una persona di cui non ci si può dimenticare

Claudio Favaretto

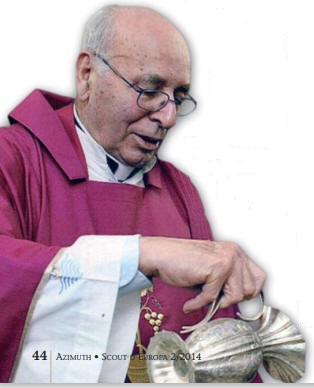

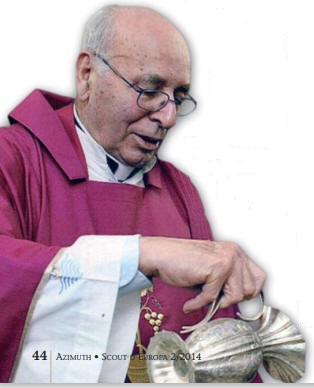

Si è spento mercoledì 22 gennaio 2014 Mons. Rino Olivotto, 85 anni, per

molti anni Assistente dei nostri Gruppi Scout di Treviso e di alcuni

campi scuola associativi. Di seguito il ricordo di due Capi.

L’avevo incontrato per la prima volta per strada, mentre passeggiava con

un comune amico, che me lo presentò. Era grande, massiccio, di fiero

portamento, proporzionata la testa dove risaltavano i bianchi capelli

rimasti nella nuca, vivacissimi gli occhi dietro le lenti di leggera

montatura, grande la bocca dalle labbra carnose che si aprivano

frequentemente in un cordiale sorriso. Era sicuramente una di quelle

persone che non si dimenticano. Poteva avere fra i cinquanta e i

sessant’anni.

Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed

imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del

Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda

collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22

gennaio scorso, con la sua dipartita. Qualche tempo dopo, per una di quelle sorprese imperscrutabili ed

imprevedibili della Provvidenza, divenne l’Assistente ecclesiastico del

Clan di cui ero allora il capo. E da lì cominciò una lunga e feconda

collaborazione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che ebbe termine il 22

gennaio scorso, con la sua dipartita.

Ero andato a trovarlo pochi giorni prima, in seminario. Mi accolse, come

di consueto, con cordialità affettuosa ed insieme ricordammo fugacemente

, data la mia fretta, i begli anni condivisi nel servizio, a volte

faticoso, ma sempre gioioso. Ci lasciammo con il proposito di rivederci

presto. Ed invece...

Mons. Olivotto, per noi tutti don Rino, era rimasto affascinato dallo

Scautismo fin dal primo momento. Il rispetto delle regole, la lealtà, il

senso del servizio gratuito, l’entusiasmo dei giovani anche di fronte

alle difficoltà, la condivisione della fatica e della gioia, la

Spiritualità della Strada, il rispetto e l’amore per il Creato, pallido

segno visibile della bellezza del Creatore: tutto ciò era consonante con

la sua personalità. Aveva studiato al Collegio Capranica di Roma, lì

inviato dai superiori del seminario di allora, che avevano colto

l’intelligenza e le risorse umane di quel giovane prete. Ritornato,

insegnò per un trentennio Teologia morale in Seminario di Treviso.

Eppure la sua cultura non pesò mai nei rapporti interpersonali,

specialmente con i giovani che lo sentirono subito un loro fratello

maggiore, capace di capirli, di sostenerli e di incoraggiarli.

Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo

affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,

in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.

Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu

anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di

corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di

montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste

per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il

riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di

conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza. Così, se don Rino era rimasto affascinato dallo Scautismo, noi fummo

affascinati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito esemplare,

in sintonia perfetta con l’ideale proposto dallo Scautismo cattolico.

Ricordo affettuosamente la sua prima esperienza di Campo Mobile, che fu

anche il suo battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con gli anni e di

corporatura poco agile, non seguì il Clan nelle impegnative tappe di

montagna, ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera, nelle soste

per il pernottamento. Quando ci si incontrava, era raggiante per il

riuscito appuntamento e premuroso nell’offrirci tutti i generi di

conforto che la sua macchina conteneva in abbondanza.

Quella macchina gli serviva anche da riparo, perché, avendo tolti i

sedili da un lato, ne aveva ricavato un vano giusto per il sacco-letto.

Era felice di condividere

con noi la gioia del fuoco da cucina e la

fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco. con noi la gioia del fuoco da cucina e la

fraternità spontanea che scaturiva dai fuochi di bivacco.

Amava moltissimo celebrare la Messa all’aperto, con l’altare allestito

sul luogo con i mezzi di fortuna che la natura ci offriva di volta in

volta. Si compiaceva di tutto ciò che il clan faceva, a partire dal

luogo scelto per il pernottamento. “Ma che bel posto!” esclamava, anche

se non sempre ciò corrispondeva a verità. Il suo ottimismo trascinava i

giovani e i capi, che sentivano in lui una solida presenza e un virile

aiuto.

Pur dotato di grande carisma, si adattò sempre umilmente alla

personalità dei capi con cui svolse il suo servizio, profondamente

convinto della laicità dell’Associazione. Dopo aver ascoltato la

relazione di un’attività ben riuscita, usciva con un’espressione rimasta

proverbiale: “Godo!” ad esprimere una profonda partecipazione

all’evento.

Di squisita attenzione umana ed educativa, costruì tutte le relazioni

interpersonali con profonda delicatezza, anche nei momenti più difficili

e con le persone di carattere spigoloso.

Caro don Rino, tu hai saputo infondere in tutti coloro che hanno avuto

la gioia di conoscerti, il senso promettente della vita, riuscendo a far

vedere, al di là delle difficoltà, un orizzonte positivo. Caro don Rino,

tu hai saputo con noi godere delle piccole grandi cose che il Creato ci

offre e ci hai fatto intuire che il cielo sereno altro non è che il

lembo azzurro del manto di Dio.

Buona strada, Gabbiano bianco!

↑▲↑

Da Azimuth 2-2017

Europa e Scouts d’Europa

Claudio Favaretto

I l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare

con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati

di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro

ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.

Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo

scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati

aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma

fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere

insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare

a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di

anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra

mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di

risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano

drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano

provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi

nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,

città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà

e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente

raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che

non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo

processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché

l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia

e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace

tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla

loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’

perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che

pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente

merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in

esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il

Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare

che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE

(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno

successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri

con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti

umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato

a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e

del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di

razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il

carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime

indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,

motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di

condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni

di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la

Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono

sempre contese. l 25 marzo scorso si sono svolte a Roma varie cerimonie per ricordare

con solennità la ricorrenza del sessantesimo anniversario dei Trattati

di Roma. Devono essere stati molto importanti questi trattati se il loro

ricordo ha mobilitato capi di stato e di governo di tutta Europa.

Infatti, nel 1957 nacque la Comunità Economica Europea (CEE) con lo

scopo di eliminare ogni barriera doganale all’interno dei sei stati

aderenti ( Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania e Italia). Ma

fu deciso anche di dar vita all’Euratom, un organismo che doveva mettere

insieme esperienze scientifiche per poter utilizzare l’energia nucleare

a scopi pacifici. Ma la storia dell’Europa unita nasce una decina di

anni prima, nel 1947. Dopo la terribile tragedia della seconda guerra

mondiale, ci si rese conto che non si poteva continuare a ritenere di

risolvere i problemi delle nazioni con la forza come avevano

drammaticamente dimostrato le due guerre mondiali. Tali scontri avevano

provocato milioni di morti, intere generazioni di giovani uomini uccisi

nei campi di battaglia, milioni di bambini orfani, giovani madri vedove,

città distrutte, industrie rase al suolo, campagne abbandonate, povertà

e miseria. Ma per fortuna dopo il 1945 l’anelito di pace finalmente

raggiunta spinse più a cercare la collaborazione degli altri stati che

non la sfida. Alcuni grandi statisti di quel tempo facilitarono questo

processo positivo: Adenauer in Germania, (quella occidentale perché

l’orientale era ancora sotto il controllo sovietico), Schuman in Francia

e De Gasperi in Italia furono convinti assertori dell’unità e della pace

tra i popoli europei. Tutti e tre profondamente cattolici, diedero alla

loro azione politica uno slancio ideale che forse oggi si è un po’

perduto. Ecco in sintesi le tappe dell’Unione Europea. I primi paesi che

pensarono di abolire le barriere doganali per far circolare liberamente

merci e persone furono Belgio, Olanda e Lussemburgo i cui governi in

esilio a Londra firmarono nel 1944 un protocollo d’intesa che originò il

Benelux. Francia e Regno Unito estesero al Benelux l’alleanza militare

che legava i due paesi fin dal 1947. Nel 1948 nacque l’OECE

(Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica) e l’anno

successivo il Consiglio d’Europa, organismo che univa gli stati membri

con lo scopo di difendere la democrazia e far rispettare i diritti

umani. Ma il patto più importante di questi primi anni fu quello firmato

a Parigi nel 1951che istituì la CECA (Comunità Europea del Carbone e

del’Acciaio), un istituto sovranazionale che aveva il compito di

razionalizzare le risorse in ambito carbosiderurgico. Se si pensa che il

carbone ed il ferro furono sempre considerate le materie prime

indispensabili per creare un’industria pesante, cioè treni, navi,

motori, ma anche carri armati, cannoni, si capisce l’importanza di

condividere le risorse a fini pacifici. Bisogna ricordare che le regioni

di confine come l’Alsazia e la Lorena da parte francese e la Saar e la

Rhur da quella tedesca sono propriamente minerarie e quindi furono

sempre contese.

Nel 1957, come si è già visto nacquero la CEE e l’Euratom. Dieci anni

più tardi i tre organismi sovranazionali esistenti vennero unificati e

coordinati da una Commissione Europea, sostenuta due anni dopo dal

Parlamento Europeo. Nello stesso anno nacque lo SME, Sistema Monetario

Europeo con il compito di evitare contrasti tra le divise dei vari

stati, in preparazione di una moneta unica.

L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da

spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986

aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,

Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990

venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della

vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa

comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione

Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si

realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri

adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno

Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e

senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.

Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,

Lituania, Polonia, L’entusiasmo per la casa comune europea aumenta progressivamente così da

spingere altri stati a diventarne membri. Infatti tra il 1973 e il 1986

aderirono alla CEE altri sei paesi: Regno Unito, Danimarca, Irlanda,

Grecia, Portogallo e Spagna. Dopo l’unificazione della Germania nel 1990

venne stipulato il trattato di Maastricht che indicava i termini della

vita comune dei vari stati membri a proposito di economia, di difesa

comune, di diplomazia, di cittadinanza. Nacque finalmente l’UE, l’Unione

Europea, alla quale aderirono Austria, Finlandia e Svezia. E nel 1999 si

realizzò un altro sogno che sembrava impossibile: gli stati membri

adottarono una moneta comune, l’euro ( salvo Danimarca, Svezia e Regno

Unito). Da quell’anno si poté viaggiare con la sola carta d’identità e

senza il pensiero di cambiare valuta in buona parte dei paesi europei.

Nel 2000 aderirono all’UE altri dodici stati: Estonia, Lettonia,

Lituania, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria,

Malta e Cipro. Sembrava che il sogno alimentato per molti anni dai più

sensibili statisti fosse finalmente diventato realtà.

Ma i problemi cominciarono a scuotere la costruzione europea,

soprattutto sotto la spinta di due imprevisti fattori: la disordinata e

massiccia l’immigrazione dai paesi del terzo mondo e la crisi economica.

Rispuntarono tensioni all’interno dei vari stati in cui cominciarono ad

affermarsi partiti politici antieuropeisti che attribuivano e

attribuiscono all’Europa la responsabilità delle difficoltà economiche e

sociali oltre all’insicurezza personale. Si è giunti pertanto alla

drammatica uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, in seguito ai

risultati del referendum del 23 giugno dello scorso anno, la famosa

Brexit. Ci vorranno due anni di trattative per giungere alla separazione

definitiva, ma la scelta inglese ha scosso l’Europa. Altri movimenti

antieuropei hanno preso coraggio da questo fatto soprattutto in Francia,

ma anche la nostra Italia non ne è immune.

Ma noi Scouts d’Europa siamo profondamente europeisti, a partire già dal

nome! Noi abbiamo sempre creduto all’abbattimento delle frontiere e alla

libera circolazione

delle idee e delle persone. Noi pensiamo che la fraternità

internazionale sia il più valido antidoto all’insorgere di tensioni,

rivalità e perfino odi tra i popoli. Per questo facciamo parte di una

UIGSE- FSE che significa Unione Internazionale delle Guide e Scouts

d’Europa – Federazione dello Scoutismo Europeo a cui appartengono ben 17

associazioni ufficiali oltre a cinque in attesa di riconoscimento. Per

questo partecipiamo di slancio agli incontri internazionali: dalle

Giornate Mondiali della Gioventù agli Eurojamboree e agli Euromoot. Ma

sono diventati frequenti anche incontri organizzati a livello locale tra

unità di nazioni diverse per esempio per i campi estivi di scout o di

guide ma anche di rover o scolte.

Forse non tutti i politici sanno quello che noi scout sappiamo. La

bandiera europea che sventola anche sui pennoni dei nostri campi ha un

significato profondamente religioso: l’azzurro ricorda il manto della

Vergine e le 12 stelle si rifanno alla citazione dell’Apocalisse laddove

si parla di una ‘Donna vestita di sole con una corona di 12 stelle’,

sempre a proposito della Madonna. E a Lei chiediamo di far sì che

l’Europa riprenda il suo cammino di unità, di giustizia e di pace.

↑▲↑

Intervento di Claudio al fuoco di

bivacco del centenario

31 luglio 2007 in Casa Scout Anna e Franco

Feder

RICORDO DI CHECCO

Mi è stato

chiesto di fare un breve intervento attorno a questo fuoco di

bivacco, di raccontare qualche aneddoto tratto dalla vita scout.

Ma questa

sera penso che sia importante dire una testimonianza di Checco. Per

uno strano disegno, il suo funerale coincide con il centenario dello

scoutismo che lui tanto capì, amò e fece amare. Di fronte ad una

personalità così grande e complessa ognuno di noi può aver colto

sfumature diverse e molto personali. Perché le personalità ricche si

possono leggere da molteplici angolazioni e mai completamente.

Io ero un

ragazzino quando lo conobbi, alla mia prima uscita di riparto, e ne

rimasi affascinato. Cercavo ogni scusa per andarlo a trovare a casa

sua, in vicolo Monte Piana, perché ero assetato di cultura. E lui

era molto colto.

Voi sapete

che ogni casa possiede un proprio odore: la sua sapeva di acqua

ragia, di colori ad olio, di mobili antichi.

Il mio

povero appartamento popolare a confronto era un niente.

Ricordo che

alle pareti c'erano dei suoi quadri, ma anche alcuni del nonno

paterno, pittore di valore anch'egli.

E poi

ceramiche dipinte, e alcune delle sue prime prove di artista, tra

cui un quadro con un glicine, se non ricordo male, che egli aveva

dipinto sul fondo di una scatola da scarpe quando aveva sedici anni.

E per me era già straordinario.

Ma la stanza

che mi piaceva di più era la «stanzetta Pipolini», dove c'era un po'

di tutto: scene di teatro dei burattini, tele, drappi, ricordi della

guerra che egli aveva vissuto sempre in quel luogo. In quella

stanzetta posai come Mowgli per dei cartelloni che servivano per la

mostra scout svoltasi nell'estate del 1954 a Palazzo dei Trecento.

Sempre a proposito della guerra, ricordo che mi raccontò che quando

c'erano

gli

allarmi aerei, la

famigliola, Checco, Gino e la mamma Dina, si

rifugiavano nella cantina, ospitando anche dei

vicini. Ma una notte fu bombardata la vicina caserma De

Dominicis e la paura fu grande. Mentre tutti

pregavano, egli confessò ad alta voce alla mamma di

essere stato lui a fare non so quale marachella.

Allora la signora Dina, donna di fiero carattere,

incurante delle bombe, gliele suonò di santa

ragione, nonostante l'intercessione dei presenti, per

i quali la mancanza commessa era nulla di fronte

al pericolo.

I nostri legami s’infittirono quando egli divenne

capo riparto. Ed allora io, come tanti dei presenti,

mi accorsi di quanta generosità, di quanto spirito di

servizio era capace. Spesso si licenzia

dal

lavoro per

venire al campo.

Erano gli anni meravigliosi del binomio Checco -Don

Ugo.

Bisogna ammettere che tutti noi che li abbiamo

vissuti siamo stati fortunati a crescere accompagnati

da persone così straordinarie e significative.

Ciascuno di noi si sentiva importante, grazie a loro, per

la vita del riparto.

Poi, con il passare degli anni, le distanze dovute all'età si

ridussero sempre più: tra quindici e

venticinque anni le distanze sono enormi, tra

ventidue e trentadue, molto meno.

Così nell'agosto del 1963 passammo insieme alcuni

giorni in una casera in Alpago: io studiavo e lui

dipingeva.

C'eravamo messi d'accordo con un vecchio contadino

che aveva la stalla poco lontano, che ci

portasse il latte la mattina. Ma il buon uomo

arrivava alle cinque e mezzo, bussando fragorosamente alla nostra

porta, gridando: «Giovinetti, il latte!» E Checco rispondeva

immancabilmente «se’l ‘ndasse

a farse...».

Perché bisognava riconoscere che Checco non fu mai

uno sportivo e per lui l'alba

era una cosa misteriosa e tormentosa.

Malgrado questo si sobbarcò imprese epiche come i due

campi in Francia, specialmente quello del

1972, quasi prova della futura nuova associazione,

che sarebbe nata nel 1976.

La storia più recente è conosciuta da tanti e

ciascuno ne conserva gelosamente nel cuore parole,

gesti, risa

e anche profondi dolori.

La perdita dell'Anna Maria lo segnò profondamente e

in modo definitivo.

Un giorno mi confidò: «Vedi, quando vedo una cosa

bella o faccio un bel quadro non so più a chi mostrarli».

Malgrado fosse circondato dall'affetto di tanti

amici, alcuni dei quali lo hanno assistito fedelmente ed

amorevolmente fino all'ultimo e ai quali va tutta la nostra

gratitudine si sentiva solo nell'animo.

E poi l'ictus che lo colpì dodici anni fa lo rese

ancora più solo.

Tutti noi abbiamo patito nel vedere una persona così

brillante e creativa, costretta al balbettio e all'inerzia.

Ma le espressioni del volto e degli occhi tradivano

la passata ricchezza interiore.

Per finire voglio solo aggiungere che sempre sono

rimasto impressionato dalla sua personalità e

dalla scelta profonda di servizio scout e più

schiettamente cristiano.

Un uomo così straordinario poteva pensare solo a se

stesso, alla sua carriera che si presentava

strepitosa se a vent'anni aveva già vinto il premio

Internazionale «Cittadella» per l'incisione.

Eppure aveva un animo così generoso che in gran parte

la trascurò, senza mai perderla, certamente,

per l'ideale scout.

E poi la dimensione creativa: io restavo incantato a

vedere uscire dalle sue mani un paesaggio

meraviglioso, o un volto, o una caricatura.

Tra l'altro scriveva in modo affascinante, prose e

poesie: queste abbiamo potuto goderle un po'

tutti. Grazie a Gianni che ce ne ha fatto conoscere

due abbastanza recenti.

E come dimenticare i suoi canti, sempre pieni di

slancio e di fiducia nell'avvenire, con quella Fede nella

Provvidenza che egli non ha mai abbandonato.

Possiamo dire veramente di essere stati fortunati ad

aver avuto un genio per amico e maestro.

Che il Signore lo ricompensi di tutto il bene che ha

fatto!

CASTORO DEL FIUME - Claudio.

Intervento

scritto di Claudio su Luciano Furlanetto in occasionedella mostra

degli acquerelli del 2014 al battistero del Duomo di Treviso

Ricordo di Luciano Furlanetto per tutti gli amici Ciano

Dividerò questo semplice ricordo in quattro parti:- l'amicizia-

lo scoutismo- gli affetti familiari- l'arte.

L'amicizia

Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, in seconda media. Lui era

già formato mentre io ero ancora piccolino, per cui i vecchi banchi

di legno di un tempo per Ciano erano troppo corti e per me troppo

lunghi. Diventammo subito amici e compagni di banco, con le

caratteristiche di cui sopra.

Lui era già bravo in disegno, materia in cui ero - e sono rimasto-,

una schiappa. Ma riuscivo bene in latino, per cui ci si aiutava nei

compiti domestici e questo rinsaldava ancor più il nostro sodalizio

che si ampliava anche con i discorsi e le reciproche confidenze che

costituiscono un sostrato importante nell'amicizia tra adolescenti.

Dopo la terza media le nostre strade scolastiche si divisero: Ciano

frequentò il liceo artistico, allora presente solo a Venezia, mentre

io mi avviai a malincuore verso un istituto tecnico industriale a

Mestre.

Ma la nostra amicizia non si interruppe, anzi si rafforzò per un

legame che da allora ci legò per sempre: lo scoutismo.

Lo scoutismo

In seconda media io divenni caposquadriglia e naturalmente cercavo

nuovi adepti. Cominciai a corteggiare Ciano che a quel tempo faceva

parte di una squadretta di basket della parrocchia di Sant'Agnese.

La mia perseveranza fu premiata e già nell'estate di quell'anno, il

1955, Ciano partecipò al campo estivo a Domegge di Cadore, con la

mia squadriglia, i Castori. Salvo

qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni

familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla

casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:

un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a

casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno

lasciato. Salvo

qualche interruzione dovuta ai casi della vita e agli impegni

familiari, giocammo il grande gioco scout fino al suo ritorno alla

casa del Padre. Tra i segni di pista scout, ce n'è uno particolare:

un cerchio con un punto al centro, che significa "sono tornato a

casa". Questo stesso segno noi lo usiamo per i fratelli che cihanno

lasciato.

Insieme abbiamo percorso l'Italia e l'Europa per innumerevoli

incontri nazionali e internazionali, per campi scuola, per uscite,

per riunioni. La nostra collaborazione è stata costante e fedele,

tanto da diventare modello, anche per gli altri capi, di corretti

rapporti, cosa non sempre facile quando si lavora insieme.

La sua disponibilità e la sua lealtà erano veramente profonde. La

sua sensibilità lo portava a privilegiare i contatti umani e nei

campi scuola curava particolarmente la conoscenza e l'amore per la

natura, così come la profondità e la bellezza della liturgia.

Eravamo così affiatati che quando c'era un incontro al chiuso e non

in tenda, sceglievamo di dormire insieme per non disturbare gli

altri, visto che il nostro russare era simile al lavoro di una

segheria ed era ben noto ai vicini. Ma prima di addormentarci ci si

augura sportivamente "Vinca il migliore!".

Gli affetti familiari

E' questo un ambito così privato ed esclusivo nel quale non mi

permetto certo di entrare.

Dico solo che, da quanto ho potuto notare, Ciano è stato un marito

esemplare per attenzione e disponibilità, ed un padre preoccupato

per la crescita dei figli, verso i quali ha sempre manifestato

delicata ma continua attenzione educativa, unita ad un profondo e

rispettoso affetto.

L'ultimo piano affettivo è stato quello dei nipoti, nel cui

confronto era tenerissimo e pronto a registrare nel suo profondo

ogni gesto di affettuosa gratitudine.

L'arte

Conservo ancora il quaderno di caccia del 1955, nel quale Ciano mi

disegnò, ad acquerello, alcuni fiori che la nostra squadriglia aveva

raccolto per una "caccia natura", termine scout per definire una

ricerca sulla natura del luogo.

Questo per dire quanto sia stata precoce la chiamata all'arte

pittorica di Ciano. La sua è stata una vera vocazione che

fortunatamente per lui e per noi egli ha seguito per tutta al vita.

Per lui perché non c'è niente di più appagante che seguire la

propria vocazione, per noi perché abbiamo potuto godere per molti

anni della sua creatività.

Ciano ha utilizzato diverse tecniche nel corso degli anni, seguendo

l'impulso del momento o la richiesta della committenza. Così ha

usato l'affresco nella chiesa di San Floriano, la terracotta nella

chiesa della sua parrocchia, Sacro Cuore, la ceramica sempre a San

Floriano. Ma penso di poter dire che la tecnica prediletta sia stata

l'acquerello, probabilmente per la velocità di esecuzione unita alla

pressoché infinita scelta dei colori. Su un foglio di grana grossa,

egli tracciava con la matita veloci segni di contorno, poi intingeva

il pennello nell'acqua e sceglieva e creava le tonalità che aveva in

mente. Era stupefacente osservare con quanta sicurezza la mano

seguiva il pensiero creativo. Così ha disegnato anche durante i

lunghi giorni di degenza , quasi per lasciarci ancora un'ultima

testimonianza della sua bravura e della sua profonda fede.

E questa mostra lo testimonia.

↑▲↑

da Azimuth 5 2013

Altro ricordo

scritto di Claudio su Ciano

Ci conoscemmo sui banchi di scuola: era la 2a media, sezione F. La

scuola aveva sede in centro città, in un palazzotto del 1600, poco

adatto alla vita degli studenti e al di fuori di ogni attuale regola

antincendio, antisismica, senza vie di fuga, salvo quella

effettivamente usata delle scale al termine delle lezioni: era

proprio una via di fuga.

I banchi erano del tipo “compact”, in legno massiccio, con i

sedili facenti blocco unico con il piano di studio.

Per questo motivo, a me che ero piccolino, la distanza tra sedile e

piano risultava eccessiva, ma per Ciano, già sviluppato fisicamente,

era inadeguata per difetto, per cui le sue ginocchia sporgevano dal

piano di lettura.

Ciano era più alto di me, ma anche più grande, avendo ripetuto le

prime due classi. Egli non amava le materie teoriche, specie il

latino, ma aveva già una chiara predisposizione per il disegno.

Infatti, terminate le medie, frequentò con successo il Liceo

artistico.

Nacque così tra di noi un sodalizio negli studi, per cui ci si

aiutava a vicenda, maturando un po’ alla volta un’amicizia profonda

che, salvo qualche periodo dovuto alle necessità che la vita

talvolta impone con durezza, è durata fino all’altro giorno.

Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,

un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua

esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo

consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo

nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta

parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo

squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,

non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori

non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello

Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento

educativo. Ciano aveva esercitato subito su di me, come capita ai ragazzini,

un’ammirazione per la sua statura e, in qualche modo, per la sua

esperienza di vita: due anni sono molti a quell’età, per cui io lo

consideravo come un fratello maggiore. Ma c’era un grosso cuneo

nella nostra amicizia: egli faceva parte di una squadretta

parrocchiale di pallacanestro, mentre io ero da pochi mesi capo

squadriglia. Mi pareva che, se io fossi stato capace di catturarlo,

non ci sarebbe stato grande gioco o relazione di hike che i Castori

non avrebbero vinto. La mia tenacia vinse e Ciano entrò nello

Scautismo, che da allora divenne il suo mondo di riferimento

educativo.

Vorrei ricordare alcuni episodi della nostra comune vita scout,

altrimenti mi sembrerebbe che il ricordo si riduca ad una

elencazione di qualità. Al campo del 1958, svoltosi a qualche

chilometro da Taibon agordino, lui era già aiuto capo e utilizzava

qualsiasi scusa per andare in paese con la Lambretta

dell’assistente, anche più volte al giorno, per portare la posta,

diceva lui. L’allora capo campo, l’indimenticabile Checco Piazza,

compose per Ciano la seguente canzoncina: “Il postino della Val

Bissera, va in paese da mattina a sera, dove va, chi lo sa, per un

bollo, per un bollo va in città!”.

In tutti noi nacque il sospetto che la “tabacchina” dove

egli acquistava i bolli, fosse una bella ragazza.

Per mancanza di spazio ricorderò solo un’altra caratteristica che

rinsaldò ulteriormente la nostra amicizia. Noi costituimmo la più

formidabile coppia di russatori che l’associazione abbia mai avuto!

Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri

non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano

al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire

nella stessa camera. Ma prima di infilarci sotto le coperte ci

dicevamo: “Vinca il migliore!” e dopo poco cominciava la

battaglia. Così, un po’ per non disturbare gli altri, un po’ perché gli altri

non ci sopportavano più, alle riunioni associative che si svolgevano

al chiuso, come nel famoso collegio “Cerini”, sceglievamo di dormire