|

[torna]

Dal sito di Verniero

Galvagni:

Vajont. Io c'ero

di Miten Veniero Galvagni

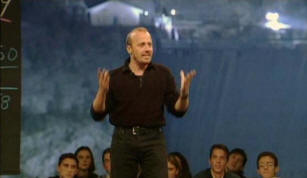

Su La Repubblica di domenica 22

settembre, Marco Paolini ricorda quanto grande sia la dimenticanza

diffusa, tra la gente e a livello politico, della tragedia del

Vajont. Si tratta -sostiene Paolini - di ricordare, al fine di non

dimenticare, tesi che anch'io da tempo sostengo, al fine di non

commettere, in futuro, gli stessi errori giudiziari e trascuratezze

imperdonabili dalle vittime della tragedia. E, giustamente, Paolini

smaschera anche la stupidità inattesa di Giorgio Bocca e di Dino

Buzzati, all'indomani della tragedia.

Sullo stesso numero de La Repubblica, Paolo Rumiz sottolinea le

analogie processuali con il terremoto de L'Aquila, riportando

episodi da lui vissuti con superstiti e con un parente del

costruttore della diga del Vajont. Con i primi, episodi commoventi.

Con il secondo, uno scambio di opinioni da fucilazione immediata sul

campo.

Quest'ultimo week end, a Longarone, c'è stata una commemorazione

della tragedia. Per motivi di salute, io non sono potuto andare. Ma

ho telefonato a qualcuno dei "miei" dell'epoca che ci sono stati.

Ebbene, nemmeno una parola sulle ingiustizie patite dalle vittime!

Ma ora è il momento di raccontare.

Nelle ultime

settimane, mentre sto rivivendo ciò che ricordo della tragedia del

Vajont, ho dei contatti telefonici con diversi amici d'un tempo,

persi per tanti anni d'occhio e d'orecchio e ora ritrovati. Qualcuno

di loro l'ho anche rivisto recentemente.

Parlare con loro di quanto ricordo e confrontarlo con quanto loro si

ricordano di quei giorni, mi sta servendo molto per rimaneggiare il

racconto di molti avvenimenti che, da solo, non riuscirei a rivivere

con una sufficiente precisione descrittiva, confondendo troppo

facilmente la storia con la fantasia.

Desidero, dunque, scrivere qualcosa che ha più a che fare con la

cronaca che con la letteratura. Anche se, lo ammetto, sono spesso

tentato da considerazioni filosofiche, parafilosofiche e

psicologiche che con la cronaca non hanno niente a che fare, ma che

scelgo di assecondare, per un antico vizio. Esattamente come scelgo

di assecondare una cronaca “a ritroso”, o “rimbalzando” avanti e

indietro nel tempo, nei passaggi in cui mi vengono in mente

particolari da decenni dimenticati e che raccontano sia di me che

della mia famiglia di origine, che di alcuni personaggi e situazioni

da cui sono stato circondato e in cui sono stato immerso per

tantissimi anni.

Come potrei, infatti ,parlare di Mel, pur mantenendo come centrale

la cronaca di ciò che abbiamo vissuto nei giorni della tragedia del

Vajont, tralasciando il mondo che mi ha visto nascere e passare gli

anni più sereni della mia vita?

Scriverne e confrontarmi con questi amici, mi serve per liberarmi di

memorie deformate, senza ritraumatizzarmi (o, almeno, a me così

pare) e spero che qualcuno che non sa niente, o quasi, del Vajont,

leggendo queste parole, provi il desiderio di leggerne altre

sull'argomento e possa avvalersene per una sua personale memoria

storica di cui, ovviamente, poi può fare ciò che vuole.

Desidero ringraziare per questo confronto, in modo particolare,

Lanfranco Da Canal, Gioacchino Lot, Ernesto Perera, Mario De Cal,

Rino Dolce, Maurizio Ambria, Stefano Sto, Flavio Dal Piva, Francesco

Piero Franchi (Franz) e Rosetta Girotto. Il ringraziamento che

desidero rivolgere a tutti loro nasce nel mio cuore da motivi molto

diversi e anche diverse sono state le modalità di confronto con

ognuno. Un grazie particolare all'impegno degli scout di Mel e di

Treviso, nel darmi modo di riallacciarmi con maggior pregnanza a

quei giorni di 50 anni fa.

Sera del 9 Ottobre 1963. La sera del Vajont. Ho diciannove anni

compiuti a gennaio. Abito nella casa dei miei nonni materni a Mel,

in una casa su la contràda, o stréta (via Roma), principale strada

d'ingresso nella piazza Umberto I (ora piazza Papa Luciani) la

piazza principale del paese, e anche l'unica con la fisionomia di

una vera piazza.

Mel è un paese di ottocento abitanti, steso su di una collina, nella

Valbelùna, sulla sinistra Piave. È un capoluogo di comune con

ventidue frazioni, per un totale di diecimila abitanti, in Provincia

di Belluno, a metà strada tra Belluno e Feltre, 17 chilometri da una

parte e 17 dall'altra. Paese contadino, artigiano e impiegatizio ma

con una grande quantità di emigranti, soprattutto verso Milano,

Svizzera, Francia, Argentina, Germania ancora “al di qua” del muro.

E poi in Belgio... sì, Belgio, in miniera. Nella tragedia di

Marcinelle, di Mel e dintorni ne rimasero sepolti tre.

Il dialetto che vi si parla differisce leggermente da quello parlato

sia a Belluno sia a Feltre visto che, come quasi tutti i dialetti

italiani, non è espressione solo dei territori delle province, ma è

infarcito di sfumature di pronuncia e anche di parole, che rimandano

ai dialetti parlati nelle diocesi di pertinenza. Ebbene, la diocesi

di Vittorio Veneto, in Provincia di Treviso, si insinua dentro la

provincia di Belluno in tre Comuni: Lentiai, Mel e Trichiana. Così,

a Mel, si parlava e si parla tuttora, con un'intonazione che ricorda

a tratti il trevigiano.

A tutto ciò, poi, si aggiunge la questione delle etnie, come ben

sottolineato da Francesco Piero Franchi, nell'Introduzione al suo

volume Belluno. Antologia dei grandi scrittori, quando, parlando del

Veneto, scrive: “Una regione? No, in realtà sette province. Sette

Province? No, in realtà quasi seicento Comuni. Seicento Comuni? No,

in realtà un pulviscolo di frazioni caratterizzate da una propria

specifica identità...”. Partendo dai paleoveneti e passando per

tutte le etnie di cui, a Mel, esistono reperti archeologici

attendibili, per arrivare fino all'attuale società globalizzata, si

capisce bene come, paeselli distanti fra loro a un tiro di schioppo,

possano parlare idiomi almeno un pochino tra loro diversi.

Ma questa appartenenza alla diocesi di Vittorio Veneto non impedisce

agli abitanti di Mel (Zumellesi, dalla voce Zumelle, gemelli, nome

che nasce dallo stemma di un castello, dove erano nati due gemelli

ai castellani del VI Sec. d.C.) di sentirsi estranei alla “Marca

Trevigiana”, considerata una semplice appendice della Serenissima

Repubblica di San Marco, da molti secoli vissuta con un certo astio

dai bellunesi non benestanti economicamente, sia per le razzie di

pini e abeti che venivano usati per le navi del Doge (che,

viceversa, con i benestanti locali andava d'accordissimo) sia per

l'attitudine all' altezzosa aristocrazia dei nobili veneziani , e

anche dei ricchi mercanti che si avventuravano nelle valli del

feltrino e del bellunese, dello zoldano, dell'alpago, dell'agordino

e poi su, su, fino al Cadore.

Questa sera sono molto impegnato a studiare per l’esame di Biologia

Umana, che ho programmato di sostenere al secondo appello della

sessione autunnale d’esami. È l’ultimo esame che mi resta di quelli

previsti per il primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia,

che sto frequentando all’Università di Padova.

Alle ventitré e dieci sento un rumore sordo e continuo che proviene

dalla direzione del Piave. Al momento non sono colpito

particolarmente da quel rumore, perché lo scambio per il rombo che i

carri armati, provenienti dal Friuli, fanno durante le loro

periodiche esercitazioni sul greto del fiume e, nella nostra zona,

siamo abituati a conviverci. Un rombo lontano che dura circa dieci

minuti, quindi, senza particolari preoccupazioni, guardo l’ora,

spengo la luce e pian piano scivolo nel sonno.

Ho l’abitudine di studiare disteso a letto, appoggiato sul gomito

destro, il libro sul materasso, la testa reclinata sulla spalla

destra ed, essendo ambidestro, con una biro tricolore, nero,rosso e

blu, tra le dita della mano sinistra. Abitudine che, soprattutto la

sera e la notte, avrei mantenuto scioccamente per almeno altri

cinquant'anni, scioccamente, lo ripeto, anche se ora uso

l'evidenziatore giallo, dato che si tratta di una posizione molto

nociva alla colonna vertebrale. Però, in quella posizione, quando si

è proprio stanchi di leggere o studiare, basta posare il libro per

terra, a fianco del letto, spegnere la luce, stendersi con la testa

sul cuscino e aspettare che il sonno arrivi. Non c'è da aspettare

tanto. A diciannove anni e praticando molto sport, il sonno arriva

senza bisogno di camomilla o psicofarmaci.

La

mattina dopo, alle cinque, mia madre, agitatissima, entra in camera

mia senza bussare, mi sveglia e mi racconta tutto d'un fiato ciò che

mio nonno ha appena appreso dalla radio, allertando subito sia lei

sia mia nonna (dormiamo tutti in camere separate, e mio padre, in

questo periodo, lavora a Venezia, facendo il pendolare nei fine

settimana): Longarone è stata spazzata via, e la prima versione dei

fatti individua la causa nel crollo della diga del Vajont. La

mattina dopo, alle cinque, mia madre, agitatissima, entra in camera

mia senza bussare, mi sveglia e mi racconta tutto d'un fiato ciò che

mio nonno ha appena appreso dalla radio, allertando subito sia lei

sia mia nonna (dormiamo tutti in camere separate, e mio padre, in

questo periodo, lavora a Venezia, facendo il pendolare nei fine

settimana): Longarone è stata spazzata via, e la prima versione dei

fatti individua la causa nel crollo della diga del Vajont.

Sono un capo Scout, vice capo reparto del Gruppo Mel 1, appartenente

all’Associazione Scout Cattolici Italiani, A.S.C.I., quando ancora

non era diventata A.G.E.S.C.I., fondendosi così con le Guide, le

Girls Scout, cosa impensabile in Italia, nel 1963. Uno dei nostri

motti è l’evangelico Estote parati (Siate pronti, preparati) che io

decido di prendere alla lettera.

Decido anche, almeno per quel giorno, di lasciar perdere con l’esame

di Biologia. Mi lavo e mi vesto in fretta e subito mi fiondo al bar

“da Bonesso” dove, come sono solito fare da qualche mese per essere

come i vèci (termine usato in tutto il Veneto per indicare anche i

giovani adulti, amici di fatto o anche solo potenziali, non solo gli

anziani), mi ingollo un bicchiere di grappa, non un semplice

bicchierino e, per svegliarmi un po', mi accendo anche un “toscano”,

un sigaro corto, malformato, molto puzzolente, contenuto in una

scatolina rossa. Solitamente, questo cerimoniale, lo celebro dopo

essere stato a “Messa prima” (cioè alle sei e mezzo di mattina) e

poi, traballante, ma solo per un quarto d'ora, me ne torno a casa,

distante solo un centinaio di metri, per poi studiare dodici ore di

fila, saltando sia la prima colazione sia il pranzo. Mia nonna e mia

madre brontolano per questo mio strano comportamento ma mio nonno,

che è poi il padrone di casa (“al paròn”, anche se lui è convinto

che sia mia nonna “la paròna”) mi lascia fare: ha ben compreso che é

giunta l'ora che io cominci a farmi i fatti miei anche se,

ovviamente, sempre sotto la sua supervisione.

È lì, da Bonesso, che arrivano le prime, terribili voci: “Ghe né i

morti sui alberi!” “Andove?” “Dò, sui alberi visìn a la Piave, dò

par Cornelio”.

In un attimo mi ritrovo in cima alla piazza, con Mario Carnièl e

Angelo figlio di Pino Lorenzét, il mitico fabbro del paese, detto

Angelìn de Pino, che già sono scesi al Piave e sono tornati su per

prendere una scala e delle corde. Scendiamo per il sentiero “di

Cornelio” assieme. Laggiù ci sono altre due o tre persone che non

ricordo, una di loro sta vomitando.

La sera prima era passata l’onda di piena alta dieci metri che, per

la violenza e la velocità dell’acqua, aveva completamente spogliato

i corpi delle persone, come sempre fa l’acqua dei fiumi quando sono

impetuosi e impietosi. Se ci cadi dentro, o ti travolge, o ti

risucchia, ti spoglia tutto intero nel tratto di cento metri,

risparmiando solo le panciere ben strette e, generalmente, i

reggiseno delle donne.

Da

Longarone, lungo una quarantina di chilometri di fiume, l’acqua ha

posato sui rami degli alberi, o incagliato negli anfratti delle

rive, i cadaveri di decine e decine di persone… e ora eccone lì tre…

a sette, otto metri di altezza. Da

Longarone, lungo una quarantina di chilometri di fiume, l’acqua ha

posato sui rami degli alberi, o incagliato negli anfratti delle

rive, i cadaveri di decine e decine di persone… e ora eccone lì tre…

a sette, otto metri di altezza.

Il cielo è plumbeo, data l’ora e il vapore che sta salendo come

nebbia da tutto quel bagnato intorno. Ben presto, però, appare il

sole, che picchia duro e ben stranamente, per essere d’ottobre. Il

clima è torrido e di lì in avanti ci accompagna almeno per una

settimana.

All’inizio la scena mi appare come il quadro di un pittore

fiammingo, ma ora non la ricordo più così. Con il passar delle ore,

infatti, la rappresentazione cambia, e quando, otto anni dopo, vedo

per la prima volta il film di Mario Monicelli Brancaleone alle

crociate, con la sequenza dell’albero degli impiccati, ecco, la

scena è quella.

La prima cosa che decidiamo di fare è di arrampicarci sugli alberi

e, con l’ausilio di corde, portare a terra quei corpi senza vita.

Mario Carniel e Angelo Lorenzet, il primo basso di statura e largo

di muscoli, il secondo alto di statura e tutto nervi e muscoli

scolpiti senza bisogno di body building, appoggiano saldamente la

scala all’albero e la tengono ben ferma mentre io ci salgo sopra per

arrivare ai primi rami. Poi, di ramo in ramo, su, su, fino a

raggiungere il corpo, passo la corda attorno a un ramo robusto,

imbrago il cadavere e lentamente lo calo fino alle braccia protese

di Mario e di Angelo che lo stendono a terra. Tre alberi diversi,

tre morti diversi, due donne giovani e un anziano.

Qualcuno, ad un certo punto, arriva con un camioncino, e carichiamo

i tre corpi che, su ordine del medico condotto, devono essere

portati nella cella mortuaria del cimitero di Mel, vicino a Marcador.

Non

sto provando paura, piuttosto una sensazione di totale impotenza di

fronte a questa mostruosità che, diversi anni dopo, avrei definito

“forza panica della natura”. Poco dopo, tra i cespugli, trovo il

corpicino di un bambino di circa due anni. Proprio a quel punto,

arriva il medico condotto di Mel, il dottor Gabriele De Battisti,

che mi vuole bene come a un figlio e mi invita a salire sulla sua

Topolino verde. Salgo sulla sua auto con il corpicino in braccio e

lo portiamo alla cella mortuaria. Non

sto provando paura, piuttosto una sensazione di totale impotenza di

fronte a questa mostruosità che, diversi anni dopo, avrei definito

“forza panica della natura”. Poco dopo, tra i cespugli, trovo il

corpicino di un bambino di circa due anni. Proprio a quel punto,

arriva il medico condotto di Mel, il dottor Gabriele De Battisti,

che mi vuole bene come a un figlio e mi invita a salire sulla sua

Topolino verde. Salgo sulla sua auto con il corpicino in braccio e

lo portiamo alla cella mortuaria.

Piango e sono sopraffatto dalla sensazione di fragilità che avverto

nei confronti delle sventure che ci possono accadere. Sento con

precisione, forse per la prima volta, che la mia forza

fisica-psichica-spirituale mai ce l’avrebbe fatta a salvare me

stesso o qualcun altro dalla morte. La morte decide lei, per prima,

se lasciar perdere per un po’…

Nella cella mortuaria (è già passato mezzogiorno da un bel pezzo) il

dottor De Battisti, aiutato dal dottor Mariano Mambrini, medico

condotto dentista e ciclista a Villa di Villa, la frazione più

grande e popolosa del Comune di Mel, sta redigendo una sommaria

descrizione dei corpi che arrivano di continuo, con finalità

medico-legali atte a una futura, possibile, identificazione.

A un certo punto mi fa accompagnare a casa da qualcuno che non

ricordo, è già molto buio e i cadaveri, lì dentro, sicuramente sono

più di dieci. Fuori, presumo per fare la guardia di notte, due

carabinieri che non ho mai visto girare per Mel.

Una volta a casa, mio nonno si limita a guardarmi e mentre mia nonna

mi prepara qualcosa da mangiare, intima perentoriamente sia a lei

sia a mia madre, di non farmi delle domande. A me dice solo: “Co te

à finì de magnàr, va a dormìr!”. Benedetto nonno Azio (Ignazio

Chiarelli, grande mutilato della Prima Guerra Mondiale) tu sì che ci

sai fare con il disturbo acuto da stress post traumatico!

Non sappiamo ancora con esattezza che cosa sia successo, si

accavallano notizie contraddittorie, durante il giorno ne ho sentite

di tutti i colori, ma non mi va assolutamente di chiedere qualche

aggiornamento a mia madre, a mia nonna, né tanto meno a mio nonno,

che ha una faccia da far paura. Lui, dopo avermi detto quella frase

lapidaria, salvifica e perentoria, va in camera sua ad ascoltare la

sua radio, perché di quella che c'è in cucina non si fida.

Così, credo senza salutare, me ne vado a dormire con qualche

flash-back, ma dormo lo stesso come un sasso, senza incubi.

Qualche giorno dopo, su Il Gazzettino, viene pubblicato un articolo,

scritto dal medico condotto, nel quale si racconta di me col

cadaverino in braccio, quando poi ben altro impegno mi sta

attendendo nei giorni successivi. Quell’articolo lo avrei letto solo

a distanza di anni, dietro insistenza di mio padre, e non provo, nel

leggerlo, emozioni particolari. È come leggere qualcosa che riguarda

qualcuno che non conosco.

A Longarone abitano diversi studenti delle superiori, per lo più

dell’Istituto tecnico industriale, che conosco bene per alcuni

allenamenti e gare di atletica leggera. Frequentando il liceo

classico (noto per la subalternità delle attività sportive, non

gradite a quasi tutti gli studenti che lo frequentano, bravissimi,

viceversa, nelle materie più “cerebrali”), mi ritrovo a praticare

con assiduità discipline atletiche e con un discreto successo (getto

del peso, lancio del disco e salto in lungo).

Ma a Longarone ci abita, soprattutto, una mia compagna di Liceo di

cui ho pochissime notizie, dall'esame di maturità, se non che si è

iscritta a Padova, alla facoltà di Lettere e Filosofia, di nome

Donatella.

La incontro una sola volta sul treno Calalzo-Padova, qualche mese

prima di quell'ottobre tremendo, lei salita a Longarone e io a

Feltre, ma nemmeno questa volta riesco a dirle che mi piace e tanto.

Sono

infatti ancora posseduto dalla convinzione che un'altra ragazza,

Rosetta, una classe dietro a me, che mi piaceva ancor più di lei e

appena prima di lei, non mi volesse concedere i suoi favori per la

mia bruttezza e per la mia balbuzie. Sono

infatti ancora posseduto dalla convinzione che un'altra ragazza,

Rosetta, una classe dietro a me, che mi piaceva ancor più di lei e

appena prima di lei, non mi volesse concedere i suoi favori per la

mia bruttezza e per la mia balbuzie.

Così un mio compagno di classe, che spero di rincontrare al più

presto, arrivato a Belluno da poco tempo perché figlio di un

funzionario statale che doveva cambiare sede di lavoro per ordini

superiori da un momento all'altro, un ragazzo dal “sapor

mediorientale”, dopo avermi chiesto, senza tante storie, se io ci

tenevo così tanto a Rosetta, cosa che tutti, o quasi, nel mio liceo

sapevano, Rosetta compresa, dato che riceveva le mie poesie d'amore

tramite Francesco Pietro Franchi, scrupolosissimo postino oltre che

mio compagno di classe, e avendo io risposto fantozzianamente: “Beh,

un pochino sì, ma se piace anche a te, non ti rompo le scatole”, non

ha perso tanto tempo e, qualche anno dopo, se l'è anche sposata.

Ma voglio lasciar perdere con i subbugli ormonali e confusionali, e

torno al disastro che con gli innamoramenti tipici di quell'età non

ha niente a che fare.

Per me, a questo punto, il 10 ottobre 1963, sono tutti morti. Con

questo pensiero ben piantato in testa passo le successive mie

giornate, fino a quando, solo molti mesi dopo, vengo a sapere che

Donatella è sana e salva e solo uno degli altri si pensa possa

essere morto, ma non sono notizie certe. Uno dell’Iti, di cui non

ricordo il nome, che correva i cento metri alle gare studentesche

provinciali delle superiori.

Il pomeriggio successivo al riposo della prima notte, terminata

l’operazione del recupero dei cadaveri, riesco a contattare altri

quattro scout del Gruppo A.S.C.I. Mel 1. Lanfranco Da Canal, 18

anni, di Farra di Mel, anche lui reduce, a reciproca insaputa, da

un’operazione di recupero nella zona “delle Pagognane”, cioè un po’

più a monte del posto dove ho recuperato qualcosa anch’io.

Gioacchino Lot, 16 anni, di Col di Mel. I fratelli Renzo e Ivo Camin,

20 e 17 anni, di Marcador di Mel.

Decidiamo assieme di andare a Longarone a dare una mano e ci diamo

appuntamento davanti alla pompa di benzina di uno dei due tassisti

di Mel, per le sei della sera.

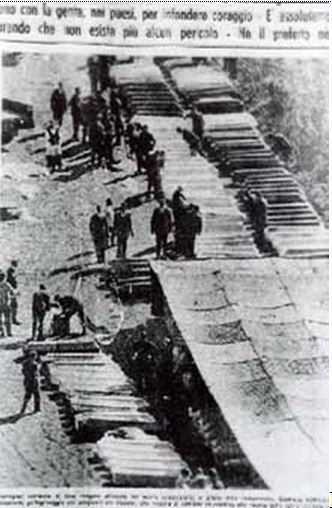

Perchè così tardi, alle sei di sera? Il sole è già tramontato, ma

vogliamo partecipare, almeno in parte, a una cerimonia funebre in

piazza, celebrata da monsignor Vittorio Battistin, parroco di Mel.

La cerimonia si svolge

proprio

davanti alla chiesa, per le sedici bare che sono dentro a un camion

militare e dentro ogni bara un morto, o quel che ne resta. proprio

davanti alla chiesa, per le sedici bare che sono dentro a un camion

militare e dentro ogni bara un morto, o quel che ne resta.

Prima della fine della cerimonia funebre, ci ritroviamo dal tassista

concordato, sullo stradone sotto Mel.

Per portarci tutti e cinque, con uno zainone a testa e una tenda da

campeggio (una Zingarella da quattro posti comodi che avevamo

pagato, quattro anni prima, quarantamila lire) occorreva una

macchina capiente e l’unica macchina capiente, allora, era quella di

Eugenio Comel, detto Genio, barista, benzinaio, meccanico e

tassista. Una Seicento multipla, con il davanti a strapiombo e il

motore dietro.

Partiamo in direzione di Longarone, seguendo il camion militare con

dentro le sedici bare. Non sappiamo assolutamente che cosa possiamo

fare ma sicuramente non ce la facciamo a non andare su, a Longarone.

A Ponte nelle Alpi c’è uno sbarramento, non si può proseguire. Ci

fermano i carabinieri e ci dicono che, per quella notte, dobbiamo

fermarci lì. Poi, l’indomani mattina, possiamo chiedere un passaggio

a un camion di militari, che sicuramente passerà di lì.

Mentre Lanfranco e gli altri piantano la tenda a venti metri dalla

strada e ad altrettanti venti dal greto del Piave, io mi accingo a

salutare e a ringraziare Comel per la sua gentilezza. Sono tempi in

cui, per me, la nozione di “solidarietà” è un dato che “deve” essere

ben radicato in tutti, soprattutto in una circostanza come quella.

Già si sa che Longarone è sparita e Comel sa bene che solo noi, di

Mel, stiamo andando su a dare una mano. Beh, mi fa tanti auguri, ma

mi chiede anche i soldi del viaggio. Ci rimango piuttosto male, ma

non gli dico nulla e lo pago con almeno metà dei soldi che mio nonno

mi ha dato prima di partire. Questa notte per me è impossibile

dormire perché sono ancora molto turbato dal comportamento di Comel

e perché, non conoscendo con esattezza ciò che è successo, ho il

timore che, dalle montagne intorno, qualcosa possa ancora

scatenarsi.

La mattina dopo, molto presto, come previsto dai carabinieri la sera

prima, cominciano a passare dei mezzi sia militari che civili. Ci

carica un camion di alpini che si stringono per far posto a me,

Lanfranco ed a un altro signore sconosciuto con un basco nero in

testa che, assieme a noi, sbucato dal nulla, sta facendo l’autostop.

Gli altri tre di noi salgono su di un camion civile, che segue a

ruota quello militare, e che trasporta assi di legno che, scopro

qualche ora dopo, servono per costruire delle bare.

Lanfranco non perde l’occasione di fare la conoscenza di quel

signore. Dice di essere arrivato in treno a Ponte nelle Alpi da

Treviso, via Belluno, di aver dormito in un alberghetto di Ponte

nelle Alpi, di essere un ex paracadutista dell’Aereonautica

francese, di aver appena smesso di dare una mano a Skopje, capitale

della Repubblica della Macedonia, dove un terremoto, quattro mesi

prima, ha distrutto mezza città, con migliaia e migliaia di morti.

Osservandolo bene, visto il suo modo di fare, penso che possa essere

un ex della Legione Straniera.

La sera stessa quel signore, invita tutti quelli che hanno lavorato

come lui nel cimitero dalla mattina alla sera, a farsi una bella

mangiata in una trattoria di Cadola e, cosa ancora più allettante,

una bella bevuta di qualsiasi liquido bevibile che non sia latte.

Offre lui. Non ricordo chi di noi, scout di Mel, va. Io non vado,

perché non me la sento di interrompere il lavoro che sto facendo.

Nemmeno Gioacchino Lot, precisissimo nella sua incredibile e

volonterosa ricostruzione dei fatti, ricorda chi, assieme a lui, sia

andato. Ma ricorda benissimo di esserci andato, assieme a un'altra

ventina di persone. Così scopre che quel signore è un medico

francese, il che non esclude la Legione

Straniera,

ed è specializzato in situazioni d'Emergenza e Catastrofi. Straniera,

ed è specializzato in situazioni d'Emergenza e Catastrofi.

I direttori delle operazioni al cimitero sono medici legali sloveni,

i quali, nel 1963, sono ancora politicamente “oltre il muro” e

certamente non desiderano che un medico francese, che probabilmente

ne sa molto più di loro in situazioni d'Emergenza e Catastrofi,

possa dire la sua con autorevolezza su quello che c'è da fare. Solo

a distanza di molti anni, quando inizio a capire qualcosa del

funzionamento dei servizi segreti, comprendo la reticenza del medico

francese a svelare la sua vera identità.

Ma, tornando a me e a Lanfranco sul camion militare, con gli alpini,

lungo il viaggio su strade secondarie e a balzelloni, ci si da dei

vèci, a conferma di quanto detto prima sull’uso di questo termine.

Gli alpini sono tutti ragazzi veneti di venti, ventuno anni,

provenienti da una caserma di Belluno. Alla guida del mezzo un

sergente maggiore sui trentacinque anni, silenzioso e con i baffi e,

al suo fianco, un sottotenente di complemento, di ventidue anni, con

cui subito fraternizzo attraverso la finestrella tra il cassone e la

cabina.

Scendiamo tutti in un luogo misterioso, il cui nome al momento non

ricordo, anche se prima certamente ci sono già passato in Vespa con

mio padre, sulla strada di Cortina d'Ampezzo, dove mio padre, per

qualche mese, ha fatto il geometra per conto della birreria Pedavena:

Fortogna, frazione di Longarone.

Un prato lungo e largo, con una parete di rocce, alberi e siepi

selvatiche in fondo, dove si sistemano gli alpini. È il luogo dove

sono trasportati i cadaveri o i pezzi che di loro restano, da

qualsiasi posto lungo il Piave, fino alla

laguna

veneta, vengono ritrovati. laguna

veneta, vengono ritrovati.

Questa è, e non solo per me (ma per me, tragicamente, solo la prima)

un’esperienza di incontro con la morte su larga scala, fatta di

corpi, tantissimi corpi, in molti casi mutilati, pezzi di corpi e,

quasi tutto, in via di putrefazione.

Solo a quel punto veniamo a conoscenza del fatto che la diga non è

crollata e che le vittime non sono morte per l’urto dell’acqua o per

annegamento, ma per lo schiacciamento e il soffocamento dovuto

all’aria che ha preceduto quell’enorme quantità velocissima di

acqua, alta 200 metri, che ha fatto crollare anche le case. Le case,

crollando, hanno seppellito o ucciso gente già morta o quasi.

L’acqua, salendo e poi ridiscendendo, ha lavato via tutto e

trascinato tutto nel Piave.

Longarone nel 1963, è un paese di emigranti. Oggi ce ne saranno

ancora, ma molti, molti meno. Ci vivono molte donne con anziani e

bambini, mentre la maggior parte degli uomini lavora all’estero.

Dobbiamo quindi prepararci ad accogliere questi emigranti che già

cominciano a far ritorno sin dal primo giorno successivo al

disastro.

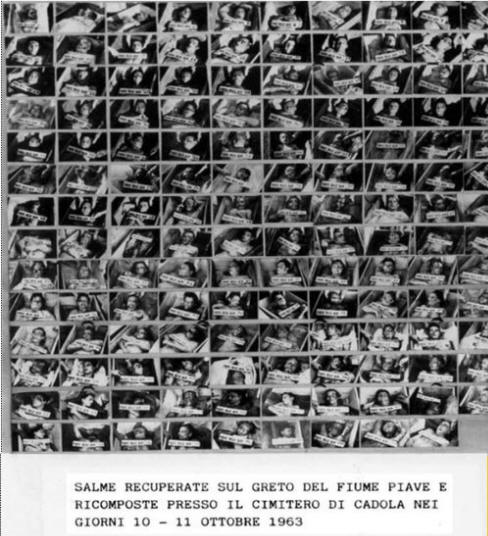

Lo strazio del riconoscimento dei cadaveri. Chiedere le

caratteristiche somatiche dei parenti che sperano di ritrovare. I

corpi nudi accumulati, vengono portati lì con motocarri (anche con

un Ape), e con camion ribaltabili che li scaricano a decine su quel

prato, crescono, crescono di numero. All’inizio, appena arrivati

(cinquantotto ore dopo la tragedia) ce ne sono quattrocento e il

giorno dopo se ne contano già più di ottocento!

A dirigere le prime operazioni di soccorso, come già ho scritto,

sono operanti dei medici legali sloveni. Appena noi arriviamo,

saputo che sono uno studente di Medicina, mi arruolano all’istante,

fornendomi di guanti di gomma, di un po’ di mascherine e delle

precise indicazioni su quello che devo fare per tutto il tempo che

riesco a restare lì.

I

miei compiti consistono nel mettere i corpi dentro dei sacchi di

plastica trasparente che hanno portato loro dalla Slovenia (mi

sembra dall'Università di Lubiana) e nell'andare a un bancone

d’ingresso, con una tenda sopra, per accogliere e “gestire” i

parenti emigranti che stanno tornando. Quel bancone è presidiato da

alcuni abitanti della zona che se la sono cavata, e ci pensano ben

loro a stordire di sgnàpa i parenti e a tenerli fermi tra mille

bestemmie urlate. A me spetta di chiedere ai parenti le

caratteristiche fisiche di chi cercano, tornare in mezzo ai sacchi

di plastica con i corpi dentro, guardare con attenzione se qualcuno

di quei corpi corrisponde alla descrizione fornita e, in caso

positivo, tirare giù il sacco di plastica. I

miei compiti consistono nel mettere i corpi dentro dei sacchi di

plastica trasparente che hanno portato loro dalla Slovenia (mi

sembra dall'Università di Lubiana) e nell'andare a un bancone

d’ingresso, con una tenda sopra, per accogliere e “gestire” i

parenti emigranti che stanno tornando. Quel bancone è presidiato da

alcuni abitanti della zona che se la sono cavata, e ci pensano ben

loro a stordire di sgnàpa i parenti e a tenerli fermi tra mille

bestemmie urlate. A me spetta di chiedere ai parenti le

caratteristiche fisiche di chi cercano, tornare in mezzo ai sacchi

di plastica con i corpi dentro, guardare con attenzione se qualcuno

di quei corpi corrisponde alla descrizione fornita e, in caso

positivo, tirare giù il sacco di plastica.

Per identificarli meglio devo controllare i segni di eventuali

cicatrici (generalmente interventi chirurgici) i denti mancanti o i

denti di metallo (il questionario sloveno è molto dettagliato!).

Solo quando sono proprio sicuro, anche di notte con la pila, ritorno

al banchetto, faccio un cenno di assenso ai familiari, ritorno con

loro da quel corpo e cerco di cavarmela come meglio posso…

Renzo Camin ha piantato la tenda su una collinetta, alla destra

dell’ingresso, dalla parte opposta a quella dove ci sono gli alpini,

che il primo mattino, bestemmiando come veneti, devono stare fermi

per sei ore, senza fare nulla, perché non arrivano “ordini

superiori”.

A un certo punto il sottotenente, d’accordo con il sergente maggiore

con i baffi, rischiando il carcere militare di Gaeta o Peschiera, dà

l’ordine ai soldati di rompere le righe e di cominciare ad aiutare

tutti gli altri che già da parecchie ore di fila stanno lavorando.

Tra questi molti abitanti del luogo, molti ex alpini anche anziani

con il loro inconfondibile cappello, provenienti da tutta Italia. E

poi tutti noi, scout di Mel, uno di Belluno giunto prima di noi, che

mi sembra sia Renzo Fant, e altri scout e rover che non riesco

nemmeno a salutare. A venti metri di distanza, per il sudore che mi

appanna sia gli occhiali sia gli occhi, non vedo per bene il loro

distintivo regionale di appartenenza, cucito sulla manica destra,

sotto quello indicante il gruppo e dunque la località esatta di

provenienza.

A tutti questi, dal giorno dopo si vanno aggiungendo, a Fortogna,

altri scout del gruppo di Feltre, che conosco bene e ci salutiamo da

lontano con il tipico saluto scout, e altri scout e rover di altre

province, soprattutto venete, ma non solo. Gli scout costruiscono

casse da morto senza coperchio, per metterci dentro le salme

contenute nei sacchetti di plastica trasparente e croci di legno sul

cui braccio orizzontale va scritto il nome dei corpi che, via via,

vengono riconosciuti. Mentre a Cadola e a Longarone alcuni scout e

rover di non so dove, sono arrivati addirittura prima di noi, da

Mel.

Renzo non regge la vista e il contatto con i cadaveri, così si dà un

gran daffare a distribuire a tutti, su ordine dei medici sloveni,

bevande calde, soprattutto latte.

Lanfranco e gli altri sono impegnati a costruire bare e croci, in

mezzo a un odore che non si può immaginare, se non si è mai stati

vicini a corpi umani in decomposizione. Un odore che si mischia con

quello di un liquido gettato a spruzzo sui vivi e sui morti dagli

sloveni, un liquido misterioso che, mi dicono, serve a disinfettare

e che avrei imparato a conoscere tre o quattro anni dopo,

frequentando l’Istituto di Anatomia Patologica di Modena.

Fanno buttare anche dei sacchi di polvere bianca su molti resti di

cadaveri, e questa no, non l’ho mai capita. Di che sostanza chimica

si tratta? Non è solo calce.

Svolgo il mio compito ininterrottamente per tre giorni, con due

notti in mezzo senza dormire, finché, sul finire del terzo giorno,

cado svenuto sul prato, a faccia in giù. Non ricordo chi mi riporta

a casa dai miei, a Mel, e nemmeno Lanfranco se lo ricorda. Lui

rimane lassù con gli altri ancora per tre giorni.

Ho un totale vuoto di memoria sul periodo immediatamente successivo.

Ricordo bene, invece, un grande dolore per la presunta perdita di

quegli amici dell’atletica leggera e per quella, fortunatamente

altrettanto presunta, della mia compagna di classe del liceo che

tanto mi piaceva.

Torno

a Longarone, ma non a Fortogna, dopo tre o quattro mesi, con

Giacchino Lot e Renzo Camin, sull'automobile di quest'ultimo. Torno

a Longarone, ma non a Fortogna, dopo tre o quattro mesi, con

Giacchino Lot e Renzo Camin, sull'automobile di quest'ultimo.

Il commissario nazionale degli scout dell’A.S.C.I., Salvatore

Salvatori, mi ha scritto una lettera (a casa mia il telefono non

c’è) in cui mi chiede di raccogliere, sui luoghi della tragedia,

qualcosa di “significativo” da esporre a Bracciano (Provincia di

Roma), sede dei campi scuola necessari per ottenere il brevetto di

capo scout. Salvatore Salvatori penso venga sollecitato per questa

richiesta, rivolta proprio a me, dal commissario provinciale di

Belluno, maestro Alfonso De Salvador, e dal responsabile nazionale

per la Branca Esploratori, Gino Armeni, che un mese dopo la tragedia

mi ha scritto una lettera di ringraziamento e complimenti per il

lavoro svolto, con tanto di improvvisazione onorifica come “Riparto

Scout d'Onore”.

Il brevetto di “vice” l'avevo preso a Levico (provincia di Trento)

ed era materializzato in un pennacchietto bianco, da infilare, con

un bel fregio rotondo e argenteo con il giglio, sul cinturino del

cappello scout regolamentare, quello “canadese”.

Il brevetto di capo scout preso a Bracciano, viceversa, era

materializzato da un pennacchietto di colore verde. Verde era anche

il fazzoletto arrotolato, da tenere al collo, al posto di quello con

i colori tipici del gruppo scout d'appartenenza. Il fazzoletto verde

aveva cucito, sul triangolo dietro, un rettangolo con i colori del

club (“riservato”) di cui , molti anni prima, aveva fatto parte il

Generale di Cavalleria Robert Stephenson Smith Baden-Powell (il

padre fondatore degli scout) e due pezzetti di legno bruciacchiato

tenuti assieme da un cordino di cuoio, intrecciato al fazzoletto

(significanti i tizzoni del primo “fuoco”, o “bivacco”, che Baden

Powell condusse, con una ventina di ragazzi, nell'isola di Brownsea)

tenuti assieme da un cordino di cuoio, intrecciato al fazzoletto.

Il Generale Baden-Powell, aveva difeso la cittadella-fortezza di

Mafeking, in Sud Africa, ed era risultato vincente nell'assalto da

parte degli olandesi, nella “guerra coloniale dei Boeri”(1899-1900).

Guerra colonialista, combattuta e vinta, per il possesso dei

numerosi giacimenti di carbone e di diamanti nel Sud Africa di

allora, sia dagli olandesi che dagli inglesi che si scontravano tra

loro, e contro almeno una ventina di etnie locali, che non ne

volevano sapere di lasciare che gli invasori, impunemente,

prendessero possesso dei loro territori.

Comunque Baden-Powell, una volta ritornato in patria, dopo aver

fatto parte dei servizi segreti inglesi, ha iniziato ad interessarsi

seriamente di pedagogia e, in occasione di un Campo estivo

sperimentale con una ventina di ragazzi (vedi il “fuoco” o

“bivacco”, a cui ho accennato prima) ha gettato le basi dello

scoutismo, le cui fondamenta fossero il saper badare a se stessi e

lo spirito di servizio, enfatizzando la metodologia del lavoro in

piccoli gruppi, dell'esercizio fisico, e delle attività all'aria

aperta. Tali fondamenta sono tuttora ben presenti ai Capi Scout di

tutti gli Stati in cui sia presente lo scoutismo.

Da ricordare che il movimento scout, suddiviso al suo interno in una

quantità enorme di versioni, si è espanso in quasi tutto il mondo,

con l'esclusione dei paesi dittatoriali, come in Italia, durante il

ventennio fascista e ha sempre trovato il modo di coordinarsi in

associazioni formali e riconosciute come “legali” in tutti i paesi

d'appartenenza e di organizzare periodiche occasioni di confronto.

Un'altra caratteristica dei capi che si erano presi il brevetto a

Bracciano era quella di portare il cappello canadese - a tesa

perfettamente dritta, e per tenerla perfettamente dritta e un

pochino rigida si lavava ripetutamente il cappello con acqua molto

zuccherata - con le affossature tra le pieghe, diversamente da tutti

gli altri, sopra la faccia e la nuca.

Ma torniamo alla richiesta che mi sta facendo Salvatore Salvatori.

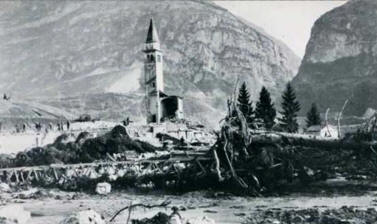

Longarone non l’ho ancora vista, e ciò che più di tutto mi colpisce,

non è tanto la parte distrutta, perché già me la sono immaginata per

bene, ma sono le case tagliate in due, come burro da un coltello.

Cucine, salotti, camere da letto… zac! Segate a metà, con metà

mobilia ancora intatta, a destra, verso il Cadore. E anche lì, come

in tutte le catastrofi, c'erano stati dei ladri...

Longarone è azzerato a valle e ancora intatto a monte. Deve essere

stato ben potente quel cuscino d’aria e quell’acqua, sparati come

proiettili dalla gola tra le montagne dell’ex torrente Vajont! Mi

guardo intorno un po’, per trovare qualcosa di “significativo”. Sto

pensando a un sasso o al mattone di una casa, ma getto l’occhio su

di un piccolo triciclo rosso, tutto ammaccato e contorto,

schiacciato dalle macerie delle case crollate o dai cingoli delle

ruspe.

Lo prendo con me, tenendolo in braccio come avevo tenuto in braccio

quel corpicino di due anni qualche mese prima, risalgo nella

macchina di Renzo con Gioacchino e, una volta tornato a Mel, metto

quel piccolo triciclo in un pacco che spedisco a Salvatore

Salvatori, a Roma. Quel triciclo è tuttora esposto al Campo Scuola

di Bracciano, ma non è più rosso: si è tutto arrugginito ed è un po'

verde.

Dopo un anno, un rappresentante del governo di allora (presidente

del consiglio: Giovanni Leone, ex padre costituente, futuro

presidente della Repubblica italiana prima di Pertini, avvocato

penalista di grido, subito dopo la tragedia sperticatosi in promesse

mai mantenute ai sopravvissuti, in seguito avvocato difensore dei

misfatti dell'E.N.E.L.) premia l’Associazione Scout Cattolici

Italiani con una medaglia di bronzo al valor civile, consegnata a

Rino Dolce, uno scout del Riparto Mel 1, che ha perso il padre,

operaio su alla diga, la sera della catastrofe, il cui corpo non è

mai stato ritrovato.

Ecco

perché ancor oggi non possiamo sapere il numero esatto delle vittime

del Vajont, mentre i corpi ritrovati furono circa duemila. Non tutti

i parenti o gli amici degli “spariti” ne hanno denunciato la

scomparsa o, anche se l’hanno fatto, la prefettura di Belluno ha

fatto finta di niente, come nel caso di quella corriera di turisti

tedeschi che passava di lì proprio a quell’ora. Ecco

perché ancor oggi non possiamo sapere il numero esatto delle vittime

del Vajont, mentre i corpi ritrovati furono circa duemila. Non tutti

i parenti o gli amici degli “spariti” ne hanno denunciato la

scomparsa o, anche se l’hanno fatto, la prefettura di Belluno ha

fatto finta di niente, come nel caso di quella corriera di turisti

tedeschi che passava di lì proprio a quell’ora.

E qui si comincia a entrare nella storia di una strage di stato

annunciata.

Queste cose le ho sapute tanti anni dopo, per merito di Marco

Paolini con la “sua orazione civile”, solo nel 1997 e, da allora, ho

cominciato a leggere e a vedere tutto quel che ho potuto, sul

Vajont. Mi sento dunque quasi costretto a indicare ai lettori di

questo articolo, un’elencazione dei nomi degli autori di libri, o

film, sul Vajont. Basta Google e/o Wikipedia e, girando un po’, si

può sapere tutto, o quasi. Dunque : Tina Merlin, Sandro Canestrini,

Marco Paolini, Marco Paolini e Gabriele Vacis, Marco Paolini e

Oliviero Ponte di Pino, Maurizio Reberschak, Mauro Corona, Gianni

Cameri, Renzo Martinelli, Lucia Vastano, Commissione parlamentare

d’inchiesta sul disastro del Vajont, Comune di Longarone, Fortogna,

Vajont, www.vajont.net, www.vajont.info, www.fondazionevajont.org.

Della sitografia fornitami, ringrazio Francesco Piero Franchi.

Comunque già allora, e da qualche anno, si diceva che alla diga

stava succedendo qualcosa : c’era chi aveva denunciato irregolarità.

Ma soprattutto responsabilità pesanti e criminali.

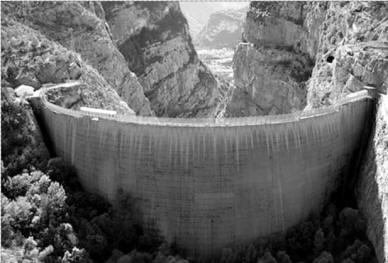

Le responsabilità civili e penali della strage sono anzitutto della

S.A.D.E. (Società Adriatica Di Elettricità), società privata che,

sia durante il ventennio fascista, sia in piena seconda guerra

mondiale, aveva ottenuto il permesso di entrare in possesso del

torrente Vajont senza pagare una lira, e di farci una fortuna con i

soldi dell’elettricità erogata a tutto il Veneto, costruendoci una

diga, pagata ovviamente dallo Stato, la diga più alta del mondo);

poi dell’E.N.E.L. (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) che un

anno prima della tragedia aveva “comperato” dalla S.A.D.E. sia la

diga che tutti i proventi futuri previsti. Cioè: un semplice

passaggio di proprietà per conto dello Stato, all'interno di se

stesso, senza che nessuna persona fisica potesse essere bene

individuata e, soprattutto, senza che nessuno, se non lo Stato,

sborsasse un soldo per l'acquisto, ed é qui la “genialata” del sopra

citato Giovanni Leone ; dei silenzi compiacenti di politici locali,

regionali e nazionali; di tecnici richiesti di svolgere perizie sia

sull’affidabilità della diga, sia sulla situazione idrogeologica

circostante.

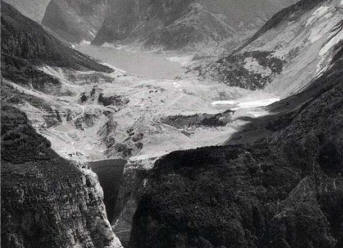

Ma, a questo punto, cioé a livello di perizie idrogeologiche, c'è

un'encomiabile eccezione. Si tratta della perizia di un eminente

geologo austriaco, Leopold Muller, la cui consulenza era stata

richiesta dalla S.A.D.E. stessa, ma che era stata ignorata, vista la

sua lungimirante conclusione che non lasciava dubbi su una tragedia

immane, se la diga fosse stata messa in funzione “a regime”, cioè

con una pressione “intollerabile” per il Monte Toc, che non a

caso

si chiama Toc, perché da sempre al casca do a tòc, che la sera del 9

Ottobre 1963 ha proprio smesso di tollerare, ed è franato tutto d’un

botto sull’acqua sottostante, prendendo le mosse da una spaccatura,

prevista dal Muller, a “M” maiuscola, e che non è un miracolo

mariano. caso

si chiama Toc, perché da sempre al casca do a tòc, che la sera del 9

Ottobre 1963 ha proprio smesso di tollerare, ed è franato tutto d’un

botto sull’acqua sottostante, prendendo le mosse da una spaccatura,

prevista dal Muller, a “M” maiuscola, e che non è un miracolo

mariano.

Le responsabilità della tragedia, sia pure a diversi livelli, sono

anche dei funzionari provinciali, regionali e nazionali, anche

d’alto rango istituzionale come già ho scritto e riscritto; della

stampa e dei media già attivi nel non aver capito nulla di quello

che, quella sera, è accaduto, tanto da stendere non un velo, ma una

trapunta pietosa, su quanto sia l’ottimo Giorgio Bocca (su “Il

Giorno” dell’undici Ottobre 1963) che, soprattutto, ahimé, il mio

amato bellunese Dino Buzzati, ma da quel giorno non più così tanto

amato (sul “Corriere della sera”, dell’undici Ottobre 1963)

relazionano sulla tragedia, ambedue ascrivendo la responsabilità di

quanto accaduto solo, ed esclusivamente, alla forza cieca della

Natura.

Dino Buzzati, nato e cresciuto a due passi da Belluno, trasferitosi

a Milano, non ha mai fatto nulla per Belluno e per i bellunesi,

quando era già, ed è tuttora, un “grande” della letteratura italiana

del Novecento, se non scrivere qualche pagina scoperta per caso (a

Buzzati, o a qualcuno della sua famiglia travagliata, probabilmente

non interessava molto) dall' avvocato Perale (che per primo lo ha

fatto stampare come un libretto con magnifiche fotografie) fratello

del poeta bellunese Giano Perale, farmacista e amico di mio nonno.

Ora è stato ristampato dalla Comunità Montana Bellunese, in molte

più copie, con il titolo originario: “La mia Belluno”. Rosetta me lo

ha spedito poco tempo fa. Una perla, nella sterminata produzione di

Dino Buzzati! Lui, che ancora tornava nella sua villa vicino a

Belluno ogni anno, d'estate, almeno per qualche settimana,

addirittura scrive nell'articolo citato, ma non solo da me

“incriminato”: “La diga del Vajont era ed è un capolavoro. Anche dal

punto di vista estetico”. Dino Buzzati ! Di fronte a quel macello

pensa all'estetica! L’autore de “Il deserto dei tartari”, dei

“Sessanta racconti”, di “Un amore”... tre fra le letture da me

preferite negli anni del Liceo “Tiziano Vecellio”, di Belluno.

Per non parlare, poi, di Indro Montanelli che, dopo la sciagura, in

buona compagnia dei manifesti affissi in tutta Italia dalla

Democrazia Cristiana con la scritta: “Comunisti sciacalli”, sulle

pagine de “La Domenica del Corriere”, taccia di “sciacallaggio” Tina

Merlin, ex staffetta partigiana, giornalista de “l’Unità”,

corrispondente, allora, da Belluno, e in seguito da Milano, Vicenza

e Venezia, residente a Trichiana, a quattro chilometri dal mio

paese, che scrive già da tempo sia della tragedia annunciata, sia

dei colpevoli assassini di Stato, con eroico coraggio, molto

solitario, ma fortunatamente ben sostenuta da suo marito ex

partigiano Aldo Sirena e da molti residenti nella zona di Erto e

Casso, futura consigliere provinciale di Belluno per il P.C.I. dal

1964 al 1970.

Le copie de “l’Unità” che, nel 1963, vengono vendute nel suo e nel

mio Comune, sono in tutto cinque, e chi le compera (tranne Aldo

Cavalét, uno dei due proprietari delle due macellerie esistenti a

Mel, che quando è libero da impegni etilici ne fa orgogliosamente

una gran mostra) le deve nascondere tra le pagine de “Il

Gazzettino”, per non subire ritorsioni di vario genere da parte di

democristiani, tutti ex fascisti convinti, ma soprattutto ex

“neutrali” che, a quel punto, si sono già “riciclati” sin

dall’indomani della fine della guerra, visto che con la Democrazia

Cristiana si possono fare molti soldi, soprattutto quelli che i à

studià, e puntano a qualche carica pubblica redditizia,

puntualmente, prima o poi, ottenuta. Le copie de “l’Unità” che, nel 1963, vengono vendute nel suo e nel

mio Comune, sono in tutto cinque, e chi le compera (tranne Aldo

Cavalét, uno dei due proprietari delle due macellerie esistenti a

Mel, che quando è libero da impegni etilici ne fa orgogliosamente

una gran mostra) le deve nascondere tra le pagine de “Il

Gazzettino”, per non subire ritorsioni di vario genere da parte di

democristiani, tutti ex fascisti convinti, ma soprattutto ex

“neutrali” che, a quel punto, si sono già “riciclati” sin

dall’indomani della fine della guerra, visto che con la Democrazia

Cristiana si possono fare molti soldi, soprattutto quelli che i à

studià, e puntano a qualche carica pubblica redditizia,

puntualmente, prima o poi, ottenuta.

Tina Merlin, nel “prima”, scrive anzitutto ciò che apprende dai suoi

contatti con gli abitanti di Erto e Casso (paesi che erano, e sono,

dietro la diga, quando ancora “il dietro” era in Provincia di Udine

- ora di Pordenone - e “il davanti”, con il Piave, Longarone e gli

altri paesi spariti, miracolosamente restati indenni o quasi, e in

parte ricostruiti intorno) che continuano a sentire inquietanti

rumori provenire dal Monte Toc, e scrive anche ciò che studia con

attenzione sui documenti “giusti”, a proposito dello scandaloso

comportamento sia delle Istituzioni, sia della S.A.D.E.

Nel “dopo”, Tina Merlin continua a scrivere su “l’Unità” puntando

dritto il dito contro i veri responsabili, ed è a questo punto che

entra in scena il già citato Indro Montanelli. Il suo libro “Sulla

pelle viva. Come si costruisce una catastrofe” deve aspettare

vent’anni per trovare un editore che lo pubblichi. Che sia perché è

stata denunciata “per diffusione di notizie false e tendenziose atte

a turbare l’ordine pubblico”? Tina Merlin, comunque, viene assolta

da quel reato, a Milano, ma al giudice che l’assolve non passa per

niente nella testa che, forse, c’è da riaprire delle indagini nel

merito di quanto Tina Merlin sta denunciando.

D’altronde, Sandro Canestrini, difensore di parte civile delle

vittime del Vajont deve arrivare fino in Cassazione, che sposta il

processo da Belluno a L’Aquila, per legittima suspicione. Per

assistere, impotente, nonostante una sua magnifica arringa,

un’elegia che dovrebbe essere introdotta obbligatoriamente nei

programmi di studio delle scuole di ogni ordine e grado, alla

sentenza definitiva che commina pene molto lievi a degli assassini,

e ancora una volta, prende le vittime per i fondelli. L’Aquila!

Tragica anticipazione di un’altra, ben più recente catastrofe, ma

con la stessa presa per i fondelli delle vittime.

L’arringa di Canestrini è la parte più consistente del suo libro

“Vajont: genocidio di poveri”, Cierre Edizioni, 2003.

Tina Merlin e Sandro Canestrini, in occasioni e in contesti diversi,

ma sempre in difesa delle vittime, e in accusa degli speculatori

assassini, hanno contro di loro solo una parte del P.S.D.I. e del

P.S.I., ma tutta la Democrazia Cristiana, a partire proprio da

Giovanni Leone e Benigno Zaccagnini in giù, tutta ma proprio tutta.

Va però precisato che c’è una differenza tra i due citati:

diversamente da Zaccagnini, che è sempre stato una persona onesta, e

dunque tormentata per le tendenze criminali di molti dei suo i

“amici”(?), Leone ha interessi molto personali, come già specificato

sopra, nell’attaccare e sputtanare Tina Merlin. i

“amici”(?), Leone ha interessi molto personali, come già specificato

sopra, nell’attaccare e sputtanare Tina Merlin.

Ora concludo con qualche annotazione, ancora molto personale,

riguardante la mia esperienza. Il Vajont è stato anche un esempio di

quell’”inquietudine padana”, trascurata troppo a lungo, di cui, in

altra sede, ho già scritto molto. Un’inquietudine che, nel caso

specifico, riguardava l’Italia intera, ma che, lassù, era intrisa di

paura, di molta paura.

Ora concludo con qualche annotazione, ancora molto personale,

riguardante la mia esperienza.

Desidero, allora, scrivere qualcosa sulla paura, anche se su questo

tema ho già scritto molto, essendo io, oltre che un chiacchierone,

anche un grafomane.

La madre di tutte le paure è la paura della morte, perché la morte

simboleggia ciò che più ci è ignoto e ciò che è meno controllabile.

Facendo una leggera digressione filosofica, mi viene una domanda: se

la madre di tutte le paure è la Morte, chi è il padre? Il padre è la

Vita, indissolubile compagno della Morte.

Vivo davvero, in quei giorni, e sulla mia pelle, un’esperienza

legata alla morte, alla paura e alle conseguenze che ne possono

derivare. Nei giorni di quell’evento, lì al Vajont, sicuramente

avverto con precisione la paura di qualcosa che può succedere, e

all'improvviso. Una paura che oggi chiamerei paura della

transitorietà, dell’impermanenza.

Essere di fronte a un’evenienza che di colpo spazza via migliaia di

persone... ecco, penso che la paura della morte affiora e

lentamente, ma inesorabilmente ci possiede, perché non la si elabora

sufficientemente quando ancora, almeno statisticamente , ne siamo un

pò lontani. Se realizziamo profondamente che siamo davvero

transitori e che davvero la nostra vita può terminare in qualsiasi

momento, siamo leggermente più sereni.

Nella scuola buddhista che io ho conosciuto, per esempio, ci si

mette di fronte alla pira funeraria e si assiste in silenzio, per

tutto il tempo che si vuole, a quello che succede. Questa

meditazione si chiama Màrana-Sati, ed è appunto la meditazione sulla

morte che è presente anche in alcune correnti dell’Induismo.

Osservare il cadavere che brucia lentamente e meditare in solitudine

è importante, altrimenti si rischia di rifugiarsi in considerazioni

filosofiche solo teoriche.

Ho vissuto, in occasione sia della tragedia del Vajont, sia in

quella del terremoto del Friuli tredici anni dopo, sia in occasione

di sventure molto personali, sia all’improvviso, sia in

meditazione-preghiera-contemplazione, la precipitazione nel mio

vuoto interiore, la perdita di me stesso, dei miei confini, delle

mie forme, e parallelamente ho avvertito un’energia allo stato puro.

Ritorno al cimitero di Fortogna dopo un anno dalla tragedia, con i

Gruppi scout di Feltre, Belluno e Mel. In quest'occasione, il più

alto in grado degli scout, rover e capi presenti, è il Commissario

Regionale dell'A.S.C.I. per la Branca Esploratori del Veneto, Carlo

Valerio, il quale presenzia alla “ Promessa Scout” di qualche

novizio, tra i quali il già citato Rino Dolce, orfano di padre

vittima del disastro. Nel 1964, in quel luogo, ci sono ancora solo

arbusti, prato e croci. E tanti morti, sotto.

Ci ritorno molti anni dopo, quando già il Cimitero di Fortogna

comincia ad essere un monumento nazionale, simile ai cimiteri

militari ben tenuti, con le lapidi piccolissime riportanti, quasi

tutte, il nome e/o l'età, generalmente tutte due le cose, di chi ci

sta lì sotto. Lapidi in file e righe ordinatissime, nel verde

brillante dell'erbetta ben curata. Piccole lapidi con i nomi anche

di chi mai è stato riconosciuto per lo stato in cui sono i suoi

resti al momento del suo ritrovamento, piccole lapidi di cui non è

stato ritrovato nulla, ma la cui scomparsa attorno alle ore

cruciali, è stata segnalata da qualcuno, generalmente da parenti.

All'entrata una costruzione, un museo che purtroppo la domenica è

chiuso, ma guardando attraverso i vetri vi si scorgono fotografie,

box, dépliants della Pro Loco di Longarone.

All'interno del Cimitero, sulla destra, una stele di vetro accoglie

i visitatori con una frase, tradotta in dodici lingue: Prima il

fragore dell'onda, poi il silenzio della morte, mai l'oblio della

memoria.

Questa frase mi commuove, ma mi commuove soprattutto perché il nome

dell'autrice è Rosetta Girotto. Di Rosetta, lo dico nuovamente, ero

stato follemente innamorato al liceo. Rosetta ha la passione delle

lingue, soprattutto antiche, oltre che aver insegnato qualche

materia letteraria proprio a Longarone. Gli allievi di Rosetta,

benevolmente, da quei tempi, chiamano quell'obelisco “la Stele di

Rosetta”. Questa frase mi commuove, ma mi commuove soprattutto perché il nome

dell'autrice è Rosetta Girotto. Di Rosetta, lo dico nuovamente, ero

stato follemente innamorato al liceo. Rosetta ha la passione delle

lingue, soprattutto antiche, oltre che aver insegnato qualche

materia letteraria proprio a Longarone. Gli allievi di Rosetta,

benevolmente, da quei tempi, chiamano quell'obelisco “la Stele di

Rosetta”.

Concludo con un ricordo della diga, e dedico il ricordo a mio padre.

Negli anni in cui frequento le medie (o il ginnasio, non ricordo

bene) mio padre, una decina d'anni prima della tragedia, mi

accompagna su, alla diga, con la sua Vespa color Vespa anni

Cinquanta. Allora, chi mai poteva pensare che sarebbe successo quel

che è successo dieci anni dopo?

Assieme camminiamo avanti e indietro due o tre volte, lungo il

camminamento proprio in cima alla diga: una stradina lunga lunga,

delimitata a valle e a monte solo da una ringhiera e da una rete

bassa. Se uno cammina lassù, e magari all'improvviso, come spesso in

montagna accade, arriva una folata di vento particolarmente forte,

le reti e le ringhiere non sono sufficienti per consentire a qualche

Vigile del fuoco o a qualche poliziotto, di ritrovare qualcosa di

significativo di ciò che resta del corpo di chi è volato via, né da

una parte, né dall'altra.

A 15 anni, amante delle esperienze “estreme” che coinvolgono il

corpo fisico, scavalco una ringhiera che si può scavalcare anche

senza tanta agilità e, tenendomi ben stretto a un paletto di ferro,

mi sporgo più che posso verso Longarone, avendo sotto di me il

vuoto, un vuoto di 261 metri.

A questo punto, tutto contento, chiamo mio padre: “Papà, guarda che

bello!”.

Le montagne attorno piene di alberi d'ogni colore, sia a destra che

a sinistra. Laggiù in fondo vedo una parte di Longarone, sento il

suono tipico dell'acqua di un torrente molto sotto di me, che poi è

il Vajont. L'altra parte del camminamento non mi interessa perché

c'è solo un laghetto che non ho la minima idea a che cosa possa

servire (ricordo che il “mostro” ha iniziato ad essere operativo

solo nel 1960).

Il risultato però è lo sguardo di ghiaccio di mio padre, che già, di

suo, ha gli occhi azzurro chiari. Non si è, fino a questo punto,

accorto di nulla. Ed è questo, ciò di cui si rimprovera di più, una

volta a casa, con mia madre.

Non mi sgrida, non mi picchia, è l'uomo più buono che io abbia mai

conosciuto. Buono davvero, ma che, avendo combattuto in guerra come

ufficiale dei carabinieri in luoghi (ora solo turistici, con

centinaia di sedie a sdraio sopra cadaveri di cui nessuno, se non i

vecchi del posto, sanno nulla) dove si uccideva quasi più con il

silenzio, una sola parola ed il coltello, che con le armi da fuoco,

non cade nella trappola di rispondermi, quando, tornando in Vespa a

Mel, io fingo di interessarmi alle modalità di funzionamento di una

diga. Niente. Silenzio. Il suo volto impassibile.

Ma una volta a casa, la sera, a Mel, dopo una mia spontanea

confessione, dato che mio padre ovviamente tace, ma ha sempre quello

sguardo, mio nonno, mia nonna e soprattutto mia madre, vengono a

conoscenza della mia bravata. Per me, a questo punto, inizia un

vajont domestico, durato almeno una settimana, senza morti, ma con

la mia anima ferita dalla vergogna di aver fatto qualcosa di tanto

stupido.

Mio nonno si limita a dirmi: “Te piasèa far l'eroe, ah! Te vede ben

a far almanco tre mesi de trincea, dopo se pol parlar de far i

eroi!”.

|