|

Claudio Favaretto

è nato nel 1941 a Treviso, città da cui si è

allontanato raramente. Claudio Favaretto

è nato nel 1941 a Treviso, città da cui si è

allontanato raramente.

Compiuti forzatamente studi tecnici per

necessità familiari, dopo essersi diplomato perito chimico, trovato

lavoro come insegnante di disegno in una scuola professionale, l'anno

successivo, con laborioso salto acrobatico, ottenne la licenza

magistrale che gli consentì di frequentare a Padova la facoltà di

Magistero, seguendo finalmente la sua vocazione.

Laureatosi con il massimo dei voti e la lode

in Materie Letterarie con la tesi in Storia dell'Arte sui Riccati, una

famiglia di matematici e studiosi di architettura fioriti nella seconda

metà del Settecento a Treviso, ha trascorso molti anni insegnando

animosamente lettere nei Licei scientifici.

Ma non ha mai tralasciato la sua passione per

l'arte, utilizzando ogni occasione per far conoscere ai propri ed altrui

alunni quanto di bello la nostra città e tutto il contado potevano

offrire.

Sposato, padre di quattro figli e nonno

felice di quattro nipotini [per il momento], ha dato alle stampe due

libri, editi da ADLE Edizioni di Padova.

Il primo, 'IL Melograno", edito nel 1998,

raccoglie una serie di vicende e

ricordi autobiografici, il secondo, 'Il

compagno di Tomaso" del 2006, è un racconto lungo, ambientato nella

Treviso medievale al tempo di Tomaso da Modena. ricordi autobiografici, il secondo, 'Il

compagno di Tomaso" del 2006, è un racconto lungo, ambientato nella

Treviso medievale al tempo di Tomaso da Modena.

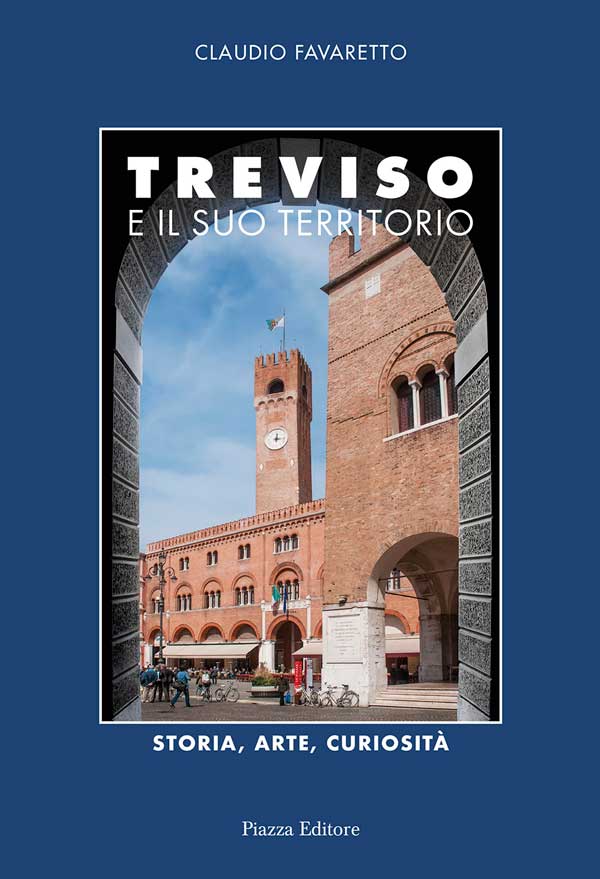

Nel 2017, ha dato alla stampa il libro

"TREVISO e il suo territorio" Piazza editore.

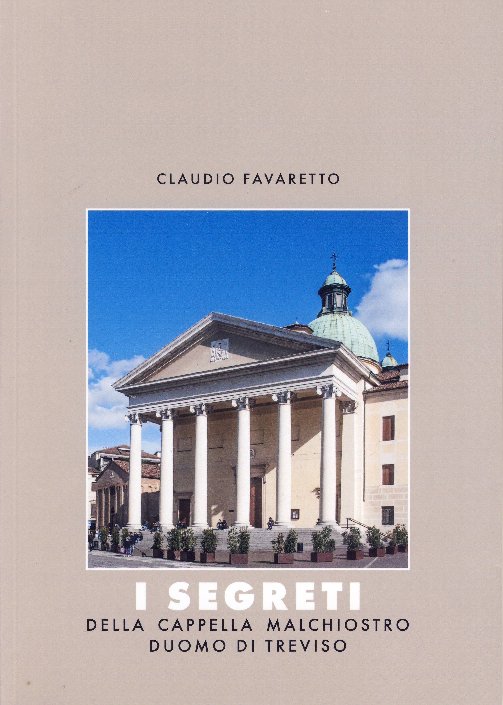

Da ultimo nel aprile del 2023 ha pubblicato

con l'Arte Grafica Casale sul Sile il libretto "I SEGRETI della Cappella

Malchiostro - Duomo di Treviso"

Ha collaborato a lungo con la rivista "Taste

Vin" con articoli tesi a far conoscere l'arte, la storia e le tradizioni

della Marca trevigiana.

Da diversi anni è direttore della biblioteca

del capitolo del duomo di Treviso.

da "Taste Vin" n.6/2018

Sant’Augusta di Serravalle

di Claudio Favaretto

Capita,

scorrendo un elenco di santi, di imbattersi in un nome pressoché

sconosciuto, al di là di una località ben precisa. Li sentiamo, questi

santi, molto domestici, come se appartenessero alle nostre famiglie. Capita,

scorrendo un elenco di santi, di imbattersi in un nome pressoché

sconosciuto, al di là di una località ben precisa. Li sentiamo, questi

santi, molto domestici, come se appartenessero alle nostre famiglie.

E’ questo il caso di sant’Augusta che viene sempre accompagnata dal

luogo dove fu martirizzata: Serravalle di Vittorio Veneto.

Le vicende della sua vita sono leggendarie ma è ben viva la profonda

venerazione di cui gode da secoli, specialmente fra i Vittoriesi.

Le notizie che la riguardano ci sono state tramandate nel 1581 da un

certo Minuccio Minucci, conterraneo della santa e segretario del papa

Clemente VIII. Sono quindi molto lontane dall’epoca in cui visse

Augusta. E’ vero che ogni leggenda conserva in sé un nucleo di verità,

in questo caso resa più concreta da alcuni dati storici.

I più antichi (1234) risalgono al Medio Evo e citano il “monte di

sant’Augusta”. Ciò significa che a quell’epoca la santa era sicuramente

venerata. Anche gli Statuti di Serravalle parlano di lei.

Ben poco si conosce anche del santuario che sorge sul monte Marcantone

che ancor oggi viene popolarmente indicato come il monte di

sant’Augusta.

Con ogni probabilità su quel luogo sorgeva una postazione militare che

dominava lo stretto passaggio dell’unica via percorribile dalla montagna

verso la pianura. Il nome stesso di “Serravalle” ribadisce la morfologia

del luogo.

Sicuramente i Romani fortificarono quella strozzatura viaria costruendo

il “castrum”, cioè un accampamento militare difeso da poderose mura. Era

così importante quel luogo che fu utilizzato in seguito da tutti i

vincitori delle contese, sicuramente dai Longobardi e poi dai Franchi.

Ma niente ci impedisce di pensare che alla caduta dell’Impero romano, i

primi popoli barbari provenienti da est, i Visigoti, si siano

impadroniti di tutte le fortezze già appartenute ai Romani.

Testimonianze di quel tempo sono visibili ancor oggi come la torre di

segnalazione all’inizio della val Lapisina e i resti di…

da "Taste Vin" n.5/2018

San Martino di Tours

di Claudio Favaretto

L’autunno

ormai avanzato ci fa desiderare ancora un po’ di tepore, quel tepore che

arriva con la cosiddetta “estate di san Martino”. L’autunno

ormai avanzato ci fa desiderare ancora un po’ di tepore, quel tepore che

arriva con la cosiddetta “estate di san Martino”.

E’ questo uno dei santi più popolari il cui culto è diffuso in tutta

l’Europa e in modo estremamente significativo in Italia. Basta scorrere

l’elenco alla fine di un atlante geografico o stradale per vedere quante

località grandi e piccole portino il suo nome. E quante chiese,

basiliche, monasteri siano a lui dedicati.

Quali sono i motivi che lo hanno reso così celebre e venerato? Io penso

che la genuina sensibilità popolare sia stata colpita soprattutto dal

gesto famoso compiuto da Martino dividendo il suo mantello per darne

metà al povero intirizzito dal freddo.

E’ un gesto che commuove per l’immediatezza: Martino non ci pensa su un

attimo e con un colpo di spada compie un gesto di gratuita generosità,

di vera carità cristiana.

Eppure anche questo santo viene da lontano.

Era nato in una città della Pannonia, l’odierna Ungheria, nel 316 cioè

pochi anni dopo l’Editto di Costantino che concedeva la libertà di culto

ai cristiani. Dico questo perché Martino è uno dei primi santi non

martiri della storia del Cristianesimo.

Il padre era un ufficiale dell’esercito romano di stanza in quella

lontana regione dell’impero. Per questo il bambino viene chiamato

Martino, cioè piccolo Marte, il dio della guerra.

Ma il padre fu presto trasferito a Pavia per ragioni di servizio. Come

ogni figlio di veterani, anche il piccolo era destinato alla carriera

militare che abbracciò, sotto la spinta del padre, a 15 anni con

giuramento. In breve tempo il ragazzo si fece benvolere ed apprezzare al

punto da essere promosso “circitor”, incarico che prevedeva l’ispezione

notturna dei posti di guardia.

Durante una di queste ispezioni, mentre era di guarnigione ad Amiens, in

Gallia, vide un povero seminudo intirizzito dal gelo della notte

invernale a cui di slancio diede la metà del suo caldo mantello che

aveva diviso con la spada.

Questo…

da "Taste Vin" n.6/2017

La religiosità popolare: i

Santi Ausiliatori

di

Claudio Favaretto

Sono

chiamati santi ausiliatori un gruppo di 14 santi che venivano invocati

ciascuno per un particolare aspetto della vita quotidiana. L’elenco non

fu identico dovunque per cui si possono trovare differenze da luogo a

luogo. Così san Biagio era invocato contro il mal di gola, santa Barbara

contro i fulmini e la morte improvvisa, san Cristoforo contro gli

uragani, e così via. Sono

chiamati santi ausiliatori un gruppo di 14 santi che venivano invocati

ciascuno per un particolare aspetto della vita quotidiana. L’elenco non

fu identico dovunque per cui si possono trovare differenze da luogo a

luogo. Così san Biagio era invocato contro il mal di gola, santa Barbara

contro i fulmini e la morte improvvisa, san Cristoforo contro gli

uragani, e così via.

In Italia il loro culto collettivo non è molto attestato, mentre in

Germania è diffuso, soprattutto nella Baviera dove probabilmente nacque

e si diffuse, specialmente negli anni delle grandi epidemie a metà del

1300.

A metà del 1700 nel comune di Bad Staffelstein,nella diocesi di

Bamberga, fu costruita, in onore degli ausiliatori, una splendida

basilica in stile barocco, méta di migliaia di pellegrini ogni anno.

Invece non appartiene all’elenco ufficiale, pur essendo stato uno dei

santi più venerati, sant’Antonio abate.

Fino a qualche anno fa, infatti, chi entrava in una stalla delle nostre

contrade notava subito, attaccata ad un palo di sostegno o all’interno

della porta, un’immagine sacra: un vecchio dalla lunga barba attorniato

dagli animali tipici di una fattoria.

Quel santo era sant’Antonio abate, da non confondersi con l’omonimo

sant’Antonio da Padova. Il santo abate era celebrato il 17 gennaio con

una grande festa che culminava nella benedizione degli animali che un

tempo erano addirittura portati nel sagrato della chiesa.

Credo che attualmente il santo non sia più di moda, almeno nell’Italia

del nord, perché la modernità ha sostituito la religiosità con

l’efficienza tecnologica e poi perché la cosiddetta civiltà contadina é

scomparsa. Sono ormai ben poche le imprese agricole a conduzione

famigliare: oggi si tende alla creazione di vasti possedimenti agricoli

gestiti con macchinari sempre più sofisticati mentre le stalle accolgono

numerosi capi di bestiame, allevati con i più moderni mezzi, dalla

somministrazione del foraggio alla mungitura.

Ma vale la pena di…

da "Taste Vin" n.

di febbraio 2007

La chiesetta dei

Santi Gervasio e Protasio

di

Claudio Favaretto

Il nostro territorio ospita numerose chiesette campestri, segno di

un’antica e fedele religiosità tramandata nei secoli. Spesso sono

costruzioni modeste dal punto di vista artistico, perché erette dalla

pietà popolare che voleva manifestare con la sua operosità

l’attaccamento alla fede dei padri, alla quale si rivolgeva in

particolar modo per chiedere aiuto contro le avversità metereologiche o

per ringraziare dopo un raccolto fruttuoso.

E così, anche la più mediocre conserva il fascino di un mondo ancorato

ai ritmi millenari delle stagioni, a un tempo in cui la massima parte

della popolazione traeva sostentamento dal lavoro dei campi. In tante di

queste chiesette si concludeva il giro, attraverso i campi, delle

”rogazioni”, parola che deriva dal latino “rogare”, cioè chiedere

l’aiuto divino, naturalmente, contro i temporali estivi o contro la

siccità, cose che potevano rovinare interi raccolti e ridurre le

famiglie contadine alla miseria e alla fame. Erano pratiche risalenti

ancora agli antichi Romani sotto il nome di “ambarvali”, cioè di “feste

attorno ai campi” guidate da sacerdoti con lo stesso nome, che con il

passare del tempo erano state

cristianizzate,

pur mantenendone l’aspetto esteriore. cristianizzate,

pur mantenendone l’aspetto esteriore.

Queste pratiche religiose si svolgevano di buon mattino a partire dal

mese di giugno. Il parroco, indossate la cotta e la stola, accompagnato

da uno o più chierichetti, sostava presso un altarino improvvisato in

mezzo ai campi o presso un “albero sacro” come se ne incontra ancora

qualcuno: di solito si trattava di un carpino scapitozzato i cui giovani

rami venivano piegati a formare quasi una nicchia in cui si poneva

un’immagine sacra. Recitate alcune preghiere, il sacerdote benediva i

campi circostanti.

Di tali funzioni liturgiche esiste ormai, purtroppo, solo il ricordo

delle persone più anziane. In qualcuna delle chiesette sopra ricordate

alle volte sono racchiusi dei veri capolavori artistici, spesso

malauguratamente rovinati dal tempo e dall’incuria degli uomini.

E’ questo il caso proprio della chiesetta dei Santi Gervasio e Protasio

che appare improvvisa in mezzo alla campagna di S. Pelagio, nella

periferia nord-ovest del comune di Treviso, in una località chiamata

“Roncole”.

Il nome merita una piccola spiegazione. Esistono diverse località,

alcune diventate paesi importanti come Roncadelle o più ancora Roncade,

che derivano dallo stesso termine, cioè “roncare”, vale a dire tagliare

con la roncola, disboscare.

E’ evidente che gli antichi abitanti di S. Pelagio dovettero sottrarre

al bosco planiziale che ricopriva la zona i campi da coltivare, con un

lavoro ciclopico di dissodamento e di successiva sistemazione.

Questo accresce fascino ed attesa alla nostra chiesetta, anche per i

Santi a cui è dedicata, poco comuni nel nostro territorio, ma ben

presenti a Milano, in Lombardia e in Francia.

La leggenda che avvolge la loro storia ne fece due gemelli, giustiziati

nel terzo secolo e i cui corpi furono rinvenuti da S. Ambrogio vescovo

di Milano e da lui deposti sotto l’altare della basilica che porta il

suo nome.

Ci si chiede come mai sia sorta in un punto così isolato, lontano da

ogni importante via di comunicazione. L’impossibilità di fornire una

risposta rende ancora più misteriosa la costruzione che sembra risalire

addirittura al Mille, anche se per alcuni studiosi la data è da

spostarsi più avanti di uno-due secoli, cioè al XII-XIII° secolo. Resta,

comunque, una preziosa reliquia del passato.

L’edificio si staglia per il suo colore chiaro contro il verde dei prati

o il bruno dei campi da poco arati. La si raggiunge percorrendo una

breve carrareccia che lambisce un ampio vigneto a merlot e a cabernet

sauvignon, a sinistra, e delle costruzioni agricole a destra. Sorge su

un leggerissimo rialzo del terreno, forse una volta più marcato.

Si presenta come una semplice aula rettangolare, forse ampliata rispetto

all’impianto originale, conclusa, però, da un’abside cilindrica,

tipicamente romanica. Si resta subito colpiti dal suo orientamento,

secondo l’antica usanza di orientare l’altare a est e l’ingresso

principale a ovest. Tutta l’arte medievale è simbolica, per cui tale

orientamento aveva lo scopo di ricordare che l’altare dove si celebra il

mistero eucaristico, rappresenta la Luce del mondo, Cristo, quella

stessa luce che, nell’armonia del Creato, viene portata dal sole che

sorge.

Quando si esce dalla chiesa si va incontro all’occaso, al tramonto del

sole, che ricorda l’effimero della nostra vita terrena. La facciata è

mossa da un accenno di protiro, cioè di portico, mentre sulla parte a

mezzogiorno si apre la porta secondaria.

Oggi la parete meridionale presenta quattro fori: due

mezze

lune, di evidente recente esecuzione e due monofore molto antiche, che

sono coronate dall’armilla, un giro di mattoni posti longitudinalmente,

elemento usuale dell’architettura romanica. L’intradosso dell’arco, cioè

lo spessore del muro, porta tracce evidenti di decorazione, forse a

fresco. La cornice che sostiene il tetto è a “dentelli di sega”, altro

indizio di architettura medievale, come si può riscontrare in numerose

case coeve di Treviso. Probabilmente i muri erano intonacati, come si

può notare dalla facciata e da qualche frammento ancora esistente nella

parete sud. Ma dove l’intonaco è caduto si può scorgere l’estrema

povertà del materiale usato: ciottoli di fiume, intervallati, di tanto

in tanto, da un rigo di mattoni. Il tetto è stato recentemente

restaurato, ripristinando la consueta copertura a coppi alla veneta. mezze

lune, di evidente recente esecuzione e due monofore molto antiche, che

sono coronate dall’armilla, un giro di mattoni posti longitudinalmente,

elemento usuale dell’architettura romanica. L’intradosso dell’arco, cioè

lo spessore del muro, porta tracce evidenti di decorazione, forse a

fresco. La cornice che sostiene il tetto è a “dentelli di sega”, altro

indizio di architettura medievale, come si può riscontrare in numerose

case coeve di Treviso. Probabilmente i muri erano intonacati, come si

può notare dalla facciata e da qualche frammento ancora esistente nella

parete sud. Ma dove l’intonaco è caduto si può scorgere l’estrema

povertà del materiale usato: ciottoli di fiume, intervallati, di tanto

in tanto, da un rigo di mattoni. Il tetto è stato recentemente

restaurato, ripristinando la consueta copertura a coppi alla veneta.

Sovrasta la costruzione un campaniletto cosiddetto “a vela”, molto

comune nelle nostre chiesette campestri, con due fori che ospitano

ciascuno una campanella. Si tratta di un’aggiunta molto recente,

probabilmente ottocentesca, ma che non stona affatto nell’insieme.

Entrando dalla porta principale, quella ad ovest, lo sguardo abbraccia

subito tutto il volume: l’aula rettangolare e la piccola abside. Ci si

accorge subito che l’arco trionfale, quello che conduce all’abside, ha

l’imposta molto ribassata, come se il piano del pavimento fosse stato

rialzato. Ma ciò non può essere, perché si trova a livello del piano di

campagna ed è difficile pensare che un tempo si dovesse scendere uno

scalino per entrare nella chiesa. Il pavimento, da poco sistemato, è a

tavelle di cotto, il soffitto, di recente restaurato, a capriate (e un

po’ stona il nuovo del legno con la vetusta costruzione!), i muri sono

per lo più spogli. Ma nell’abside si nota l’esistenza di tracce di un

antichissimo affresco, a sinistra della piccola feritoia aperta

esattamente al centro del semicatino, di una Madonna con il Bambino e

Santa, di fattura due-trecentesca, su una tonalità fredda di

verdi-azzurri.

Purtroppo questi lacerti sono tutto quello che resta di un affresco che

Mario Botter, nel 1953, in un articolo pubblicato sul Gazzettino,

definiva “un magnifico affresco del XIII° secolo” il cui stato di

conservazione, allora, era “buono”! Secondo lo studioso, tale affresco

servì da modello a “quello prodigiosamente conservatosi nella parete

meridionale della chiesa”. In effetti, nei pressi della porta laterale,

si può ammirare, malgrado lo stato di degrado, una splendida opera. Si

tratta di una “Sacra conversazione”, cioè di un gruppo di Santi che

attorniano la figura centrale, che è quella della Madonna che allatta il

Bambino. La Vergine è assisa in un trono modesto dallo schienale arcuato

che si collega a due montanti rotondi terminanti in due sfere di legno,

quasi il lavoro di un falegname del tempo. Alla sua destra, in piedi,

sta la figura aureolata di san Gervasio che reca nelle mani forse dei

rami, il segno del suo martirio (fu, infatti, flagellato a morte),

mentre alla sua sinistra si staglia la figura di una santa, identificata

come S. Maria Maddalena, con la mano destra alzata e la sinistra forse

reggente un vaso di unguenti, ma l’affresco è abraso e non consente una

precisa lettura. Ancora più a sinistra conclude l’opera un santo stante,

Protasio, con un particolare copricapo, per indicare la sua professione

di medico, e con le mani molto discoste, quasi a reggere quella spada

che lo giustiziò. I manti di tutti i personaggi sono di colore caldo,

rosso-bruno, con le pieghe sottolineate da profonde ombreggiature, salvo

la veste dell’ultimo santo, che è di colore verde.Bisogna ricordare,

infine, una figura di Santo, forse di esecuzione secentesca, a destra

dell’arco trionfale, rovinata in più punti.

E’ veramente un peccato che questo gioiello di fede e di arte sia stato

trascurato al punto da mettere a rischio la stessa sopravvivenza degli

affreschi, come purtroppo è già successo con quello dell’abside.

Affreschi di quell’epoca ne esistono ben pochi anche in città, per cui

sarebbe necessario che gli uffici competenti intervenissero subito, per

evitare una perdita ulteriore del nostro patrimonio artistico.

dalla stampa locale ("Vita del popolo" o "Gazzettino"?)

Dante Alighieri, Treviso e la Biblioteca Capitolare

di

Claudio Favaretto

Settecento anni fa, nel settembre del 1321, moriva a Ravenna, Dante

Alighieri.

Come sì sa, mentre era a Roma per un'ambasceria presso il papa,

Bonifacio VIII, la fazione dei Neri s'impadronì con la violenza di

Firenze, scatenando l'odio contro la fazione avversa, quella dei Bianchi

cui Dante apparteneva. E il poeta, accusato falsamente di baratteria,

oggi si direbbe di tangenti e di guadagni illeciti, fu condannato

all'esilio e alla confisca dei suoi beni, una tristissima usanza molto

comune in quegli anni turbolenti.

Da allora il poeta, dopo un tentativo di rientrare a Firenze con la

forza con i Bianchi esuli come lui, deluso e infastidito dalla compagnia

"malvagia ed empia", se ne staccò e iniziò a peregrinare per l'Italia,

in cerca di accoglienza. I biografi ci informano che si recò in

Lunigiana, a Verona, ad Arezzo, ancora a Verona, finendo a Ravenna dove

morì per una febbre malarica presa a Venezia. Ma, per noi, la curiosità

più viva è se Dante sia stato anche a Treviso. Ormai la critica è

convinta di sì. Anche se non ci sono documenti precisi, nelle sue opere

alcuni richiami parlano della nostra città in modo esplicito così da

stabilire perfino gli anni del suo soggiorno, tra il 1305 e il 1306,

periodo in cui Treviso era governata dalla signoria dei Caminesi o da

Camino.

Quali sono gli indizi? Il più noto è quello che si

incontro

nel canto IX del Paradiso, là dove si individua la città con il famoso

verso “Ià dove Sile e Cagnan s'accompagna". incontro

nel canto IX del Paradiso, là dove si individua la città con il famoso

verso “Ià dove Sile e Cagnan s'accompagna".

Si dice, giustamente, che questo verso poteva scriverlo solo chi aveva

visto con i propri occhi che le due correnti, quella limpida del Sile e

quella torbida del Cagnan Grande o della Pescheria, non si fondono

subito, ma restano distinte per un bel po', si accompagnano, appunto,

scendendo verso valle.

Il secondo indizio ci viene offerto dal canto XVI del Purgatorio dove

un'anima dice a Dante che la corruzione si era diffusa nel mondo e che

poche erano rimaste le persone oneste, tra cui, appunto "il buon

Gherardo", cioè Gherardo da Camino, signore di Treviso, morto nel 1307.

Il terzo indizio riporta ancora il nome del Caminese e proviene da

un'altra opera di Dante, Il Convivio: "[Poniamo] che Gherardo da Cammino

fosse stato nepote del più vile villano che mai bevesse del Sile o del

Cagnano, [e che il ricordo del suo antenato non si fosse ancora spento,

chi oserebbe definire Gherardo un uomo rozzo?]". Le lodi fanno pensare a

un debito di riconoscenza di Dante nei confronti del Signore di Treviso.

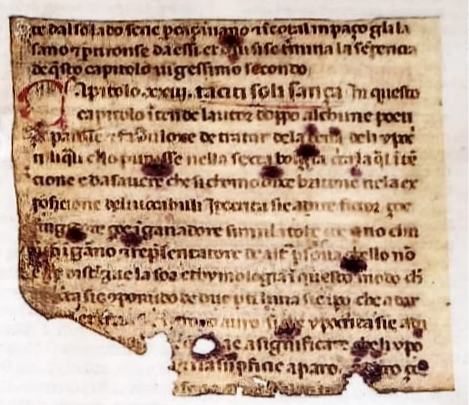

La Biblioteca Capitolare conserva alcuni frammenti pergamenacei di

eccezionale valore storico perché appartengono al primo commento

completo alla Divina Commedia composto da Iacomo Della Lana prima del

1328, pochissimi anni dopo la morte del poeta. L’autore, nato a Bologna,

seguì la famiglia che si trasferì a Venezia, forse per interessi

commerciali. Secondo la più recente critica storica, fu qui che lacomo

compose il suo commento, come testimonia la presenza di parecchie parole

in lingua veneta. Ecco uno dei frammenti, che presenta il canto XXIII

dell'Inferno:

"Taciti, soli, sança”.

In questo capitolo itende l’autore doppo alchune poetiche parole et

fabulose de tratar dela pena deli ypocriti liquali ello punisse nella

sexta bolgia circa la qual intericione è da savere che si chomo dixe

bacone ne la ex posicione deli uocabuli jpocrita siè a dire fictor è

çoè". In questo capitolo l'autore, dopo alcune parole poetiche e

fantastiche, intende trattare della pena degli ipocriti che egli punisce

nella sesta bolgia nei riguardi della quale bisogna sapere che, come

dice Bacone nella spiegazione dei vocaboli, ipocrita vuol dire falso,

cioè...".

dalla stampa locale ("Vita del popolo" o "Gazzettino"?)

Nuove scoperte alla Biblioteca Capitolare

Eccezionali Capolavori in campo musicale

di

Claudio Favaretto

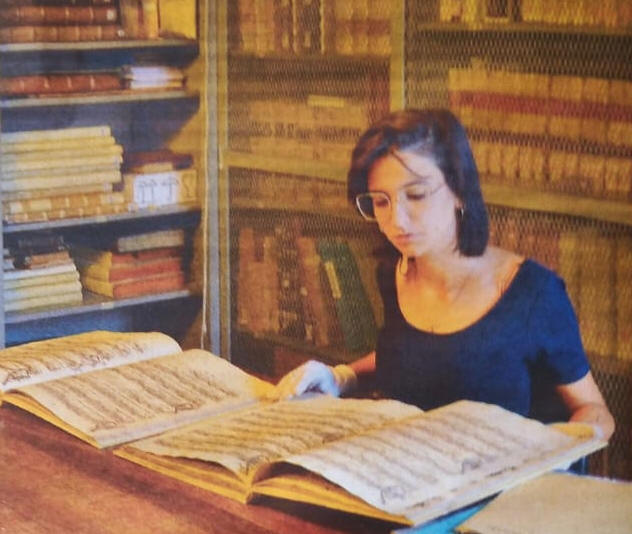

Sempre

più studiosi svolgono le loro ricerche nella Capitolare, prezioso

scrigno in parte ancora da scoprire. Sempre

più studiosi svolgono le loro ricerche nella Capitolare, prezioso

scrigno in parte ancora da scoprire.

Il patrimonio musicale, grazie alla prudenza di mons. D’Alessi durante i

bombardamenti e la distruzione della Seconda guerra mondiale, è vasto e

prezioso.

Il tesoro custodito nella Capitolare è stato ancora una volta al centro

di studi accurati.Dopo il recente lavoro di don Alessandro Bellezza che

ha studiato il messale Vetus, un messale di inizio secolo XIV, che mette

nuova luce sul legame tra la città di Treviso e il rito patriarchino

(Alessandro Bellezza, Un messale votivo veneziano. Treviso,

Biblioteca Capitolare della Cattedrale l.99(4)ff.1-65. Marcianum Press,

2022), nel mese di luglio si è laureata con il massimo del punteggio e

la lode al Dipartimento di Musicologia e dei Beni Culturali

dell’Università di Pavia (sede Cremona) Anna Martini, giovane musicologa

trevigiana che ha esaminato due codici musicali presenti in biblioteca.

Si tratta dei codici I-TVc24a/b che testimoniano numerosi brani bicorali

- e dunque con due cori spazialmente distanti tra loro e che creavano un

grandioso e spettacolare effetto stereofonico, in uso presso la cappella

trevigiana nel corso del XVI secolo. Più nel dettaglio, la studiosa ha

curato l'edizione critica dei brani anonimi presti nei codici,

proponendo la paternitá di alcuni di essi a grandi compositori del

Cinquecento. Inoltre, ha ipotizzato la datazione di questi codici agli

anni '30 del XVI secolo, aggiungendo dunque un tassello di conoscenza

non solo sulla storia musicale, ma anche sulla storia della città di

Treviso e sull'attività della Cappella musicale del Duomo.

Per molti trevigiani la- biblioteca Capitolare è un'illustre sconosciuta

mentre, invece, custodisce capolavori eccezionali, specialmente nel

campo musicale. Malgrado lo scempio subito dal terribile e mai

abbastanza esecrato bombardamento del 7 aprile 1944 compiuto dagli aerei

anglo-americani,. il patrimonio musicologico è ancora vasto e prezioso.

Il salvataggio di una buona parte del tesoro musicale si deve alla

prudenza di mons. D'Alessi, allora responsabile della biblioteca, che

trasferì fuori città quanto poté, proteggendo così dalla distruzione

certa testi di fondamentale importanza. Ne è un esempio l'Odehcaton

(1501), la prima stampa musicale a caratteri mobili al mondo.

Nel Rinascimento la Cappella musicale del Duomo godette, infatti, di

fama internazionale, annoverando tra i suoi direttori famosi musicisti

come Francesco Santacroce, Niccolò Olivetto, e Giovanni Nasco.

Grazie agli studiosi che continuano a svolgere un appassionato lavoro di

ricerca, le scoperte continuano anche ai giorni nostri . La già citata

Anna Martini ha scovato l'importante Antifonario stampato da Petrus

Liechtenstein a Venezia nel 1558, unico esemplare al mondo. Mentre il

prof. Paolo Cagnin, assiduo frequentatore della Capitolare, ha trovato,

nel fondo documentario, antiche carte musicali con notazione quadrata,

che necessitano di uno studio approfondito per una migliore

catalogazione. Per questo, la biblioteca Capitolare continua a rivelarsi

come un prezioso scrigno, in parte ancora da scoprire.

|